Engagement et participation aux processus décisionnels: mesures contre la discrimination liée à l’âge dans l’espace public

Une contribution de Tatjana Thomann

Politique intergénérationnelle et dialogue intergénérationnel , Vivre ensemble, voisinage et quartiers , Participation, intégration et inclusion

17. février 2025

Comment lutter contre l’âgisme dans l’espace public? Cette question était au centre d’une table ronde réunissant des spécialistes de la politique, du développement urbain et du travail socio-éducatif de la ville de Zurich. La discussion a clairement montré qu’un urbanisme inclusif et respectueux des générations n’est possible qu’en favorisant la collaboration au-delà des frontières professionnelles, la participation de tous les groupes d’âge et un dialogue ouvert.

De gauche à droite : Marah Rickli, Lucas Haldenwang, Mona Meienberg, Ruedi Schneider et Lars Koch

La discrimination liée à l’âge dans l’espace public concerne tous les groupes d’âge, mais plus particulièrement les enfants, les jeunes et les personnes âgées. C’est pourquoi Intergeneration, un programme de la Société suisse d’utilité publique, a organisé en novembre, en collaboration avec le lieu de réunion Karl der Grosse à Zurich, la table ronde «Inclusion et participation au débat sur les générations et l’âgisme: comment rendre la ville agréable à vivre pour tous?».

En collaboration avec l’animatrice Marah Rickli, des spécialistes des différents domaines, Lucas Haldenwang (responsable adjoint du service spécialisé «Zürich im Alter» (vieillir à Zurich), Mona Meienberg (responsable du programme d’UNICEF Suisse et Liechtenstein «Développement des communes et des villes adapté aux enfants»), Ruedi Schneider (conseiller municipal Zurich, PS) et Lars Koch (responsable OJA West, travail socio-éducatif Zurich), ont évoqué diverses possibilités pour aménager l’espace public de manière ouverte et participative, afin de le rendre accessible à tous et de créer des liens entre les générations.

En bref:

- Regard ouvert sur la vieillesse: nous avons souvent des idées toutes faites de ce que la vieillesse est ou devrait être. Or la vieillesse est plurielle, même au sein des groupes d’âge.

- Changements sur plusieurs niveaux: pour réduire la discrimination liée à l’âge, il est primordial de prendre conscience du problème, de privilégier le dialogue ouvert, de créer des possibilités de participation et d’impliquer les groupes vulnérables.

- La participation comme élément clé: la participation doit être inclusive, adaptée à l’âge et sans barrières. Elle doit être volontaire, impliquer les groupes vulnérables et doit être apprise et pratiquée dès le plus jeune âge, afin de rester évidente et naturelle à l’âge adulte.

- Le dialogue comme élément clé: les rencontres et les échanges permettent de réduire les préjugés et favorisent la compréhension entre les générations.

- Potentiel de l’espace public comme trait d’union entre les générations: l’espace public favorise les rencontres, réduit les préjugés et appartient à toutes les générations. Les mesures facilitant leur accès profitent à tous.

- Prendre les besoins et les préoccupations de tous au sérieux: lors de la planification urbaine, les préoccupations des enfants, des jeunes et des personnes âgées ainsi que d’autres groupes vulnérables doivent être prises en compte, afin de créer un espace inclusif qui favorise les rencontres et profite à tous.

- Changement de perspectives et solidarité dans la vie de tous les jours: il est possible d’encourager la lutte contre l’âgisme au quotidien en se mettant à la place d’une personne d’une autre génération, en remettant en question nos idées sur la vieillesse et en abordant le sujet de la discrimination liée à l’âge.

Lutte contre l’âgisme: le rôle de l’espace public

Les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont souvent ignorés lors de l’aménagement de l’espace public. Il manque des lieux de rencontre et des voies sûres pour une mobilité autonome. Or l’espace public est déterminant pour réduire la discrimination liée à l’âge. Les zones de rencontre dans les quartiers par exemple offrent des possibilités bas seuil pour un échange entre les générations et favorisent la compréhension mutuelle et la réduction des stéréotypes. Lars Koch relève qu’outre les espaces communs, il est également nécessaire de prévoir des lieux répondant aux besoins spécifiques de chaque groupe d’âge, sans conflit d’utilisation. Certaines zones urbaines sont interdites aux jeunes en raison de préjugés. Ruedi Schneider ajoute que l’utilisation de nombreux espaces n’est possible qu’à la condition de consommer quelque chose, ce qui est souvent difficile pour les jeunes qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires.

«Souvent, l’aménagement urbain ne prend pas explicitement en considération les besoins et capacités spécifiques de groupes d’âge et groupes cibles différents. Les enfants, les personnes âgées ou handicapées en sont particulièrement touchés.» - Mona Meienberg

Pour rendre l’espace public plus inclusif et plus axé sur les besoins de la population, un engagement politique, des moyens financiers et de la volonté sont nécessaires. Pour y parvenir, il faut montrer que les mesures proposées profitent à plusieurs groupes vulnérables et pas seulement à ceux qui en font la demande. Exemple: des phases de rouge plus longues aux feux de signalisation pour les véhicules aident aussi bien les enfants que les personnes à mobilité réduite à traverser la route en toute sécurité. De telles mesures montrent comment réunir les besoins des différents groupes, dans l’intérêt de toutes les personnes concernées.

La participation et l’implication des groupes vulnérables sont essentielles

Afin de réduire la discrimination liée à l’âge dans l’espace public, celui-ci doit répondre aux besoins de tous les groupes d’âge. À cet effet, la participation des groupes vulnérables tels que les enfants, les jeunes et les personnes âges est essentielle. Toutefois, l’existence d’offres de participation ne garantit pas que ces dernières soient toujours accessibles à tous et inclusives. Il n’est pas rare que ces offres soient mises à profit uniquement par une «élite», c’est-à-dire par des personnes qui disposent des ressources, du temps et des possibilités nécessaires.

Afin de rendre la participation possible à un plus grand nombre de personnes, les offres doivent être adaptées aux différents groupes d’âge et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les textes sur des questions complexes doivent être traduits de manière compréhensible. Si de telles offres sont créées, comme la conférence des jeunes à Zurich, les préoccupations déposées doivent être prises au sérieux, souligne Ruedi Schneider. Par ailleurs, les groupes sont libres de participer ou pas et leur décision doit être respectée. Mais les raisons d’un refus à la participation devraient être expliquées. Est-ce dû au fait qu’on ne leur a jamais demandé leur avis, qu’ils jugent leur contribution inutile ou parce qu’il leur manque de l’expérience dans les prises de décision? Mona Meienberg souligne à quel point il est important d’encourager la participation le plus tôt possible, afin que les jeunes apprennent à exprimer leur avis, une faculté qui leur servira aussi à l’âge adulte.

Exemple de participation dans la planification urbaine

Coopération interdisciplinaire pour un urbanisme inclusif favorable aux générations

Afin d’élaborer un concept inclusif, une étroite collaboration entre les services spécialisés, les professionnels et les décideurs politiques est indispensable. Lucas Haldenwang explique que le service spécialisé «Zürich im Alter»( vieillir à Zurich) travaille en partenariat avec le service spécialisé «Personnes avec un handicap». Les mesures mises en place pour soutenir les personnes malvoyantes, malentendantes ou à mobilité réduite, bénéficient souvent également aux personnes âgées ou aux parents avec une poussette. Le tram accessible aux fauteuils roulants par exemple ne présente plus aucun obstacle pour différents groupes de personnes qui en profitent de manière égale. De telles solutions illustrent l’importance d’impliquer activement les groupes concernés dans la planification interdisciplinaire.

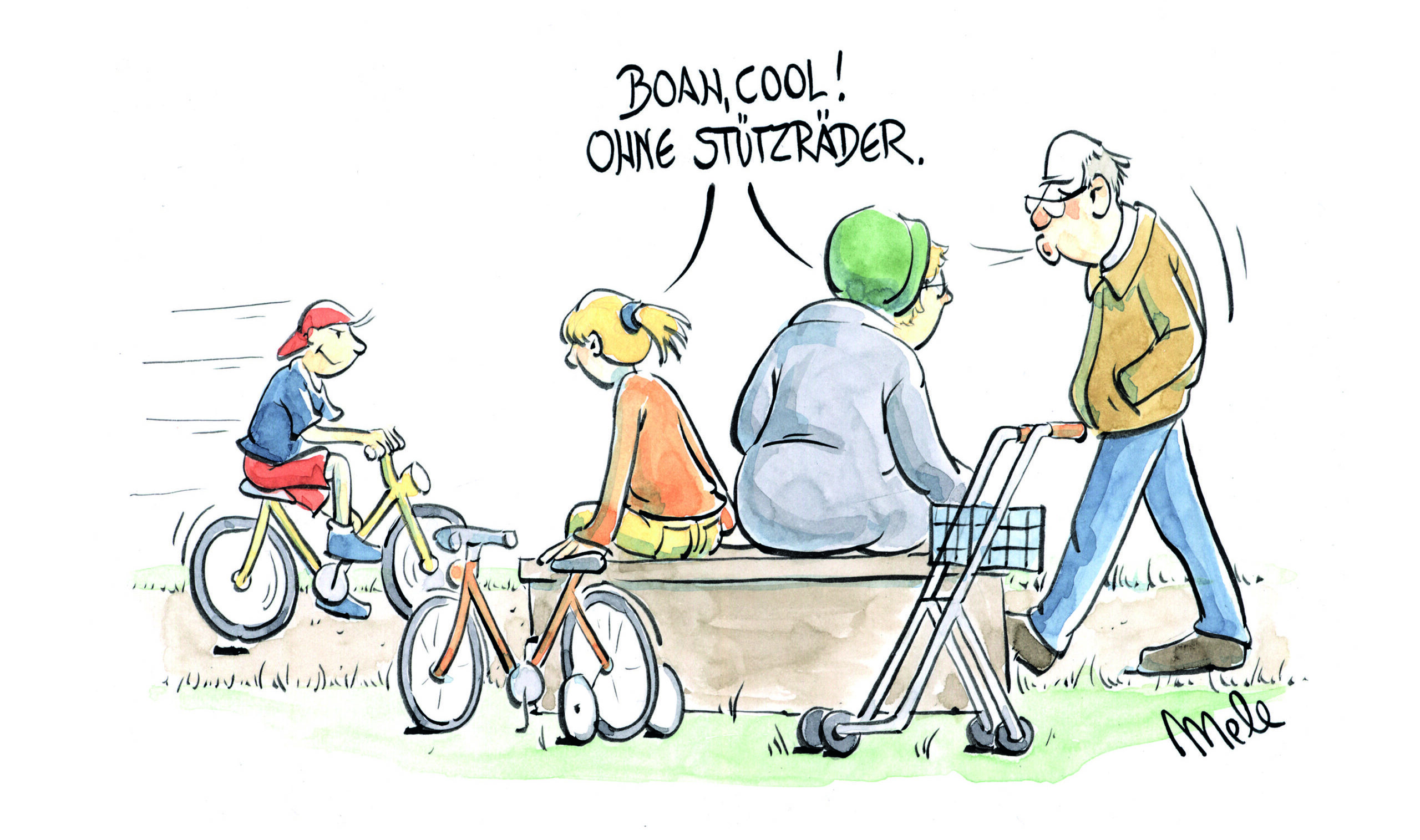

Sécurité sur le chemin de l’école comme exemple: comment l’urbanisme interdisciplinaire peut créer des espaces inclusifs pour toutes les générations

Recommandations concrètes

Une participation adaptée à l’âge dans la planification urbaine est un concept clé pour réduire l’âgisme dans l’espace public et aménager ce dernier en fonction des besoins de tous. Selon Mona Meienberg, l’engagement politique, sous forme d’interventions et d’initiatives politiques, permet d’attirer l’attention sur les problèmes existants. Il est également essentiel de prendre des mesures bas seuil pour lutter contre l’âgisme au quotidien.

Ruedi Schneider et Lars Koch ajoutent qu’un changement de mentalité est nécessaire dans notre société, en commençant par soi-même. Cela signifie qu’il faut se remettre en question de manière critique: quelle image ai-je de la vieillesse? Quels sont mes préjugés? Qu’est-ce que je ressens lorsque je suis traité différemment en raison de mon âge? La préoccupation centrale doit être ici la solidarité. Il est essentiel de reconnaître et de thématiser activement les situations dans lesquelles des individus sont discriminés en raison de leur âge.

«Il manque une prise de conscience: nous vieillissons tous et nous avons tous été jeunes un jour. Je crois que nous oublions relativement vite les besoins que nous avions à cet âge-là.» - Lars Koch

Lars Koch rappelle que nous avons tous été jeunes et que nous serons tous vieux un jour, avec des besoins similaires. C’est pourquoi l’espace public devrait être aménagé de manière que toutes les générations, aujourd’hui comme demain, s’y sentent à l’aise. La solidarité, l’empathie et les rencontres personnelles sont primordiales, tout comme le dialogue, qu’il s’agisse de vivre ensemble ou de participer aux processus de planification. C’est en favorisant ces échanges que l’on pourra déconstruire durablement l’image négative de la vieillesse et lutter contre les stéréotypes liés à l’âge.

Lutter ensemble contre l’âgisme: renforcer la coopération et construire l’avenir

Pour Intergeneration, cette table ronde représente une première étape vers une meilleure prise de conscience de l’âgisme et l’élaboration de mesures concrètes. Dans cette optique, une coopération étroite entre les villes, les politiques et les organisations est essentielle afin de rendre l’espace public inclusif et adapté à toutes les générations.

![Haldenwang Lucas[50]](https://bereausk.sirv.com/intergeneration_live_22/2025/01/Haldenwang-Lucas50-scaled-e1738571864738.jpg)

![Haldenwang Lucas[50]](https://bereausk.sirv.com/intergeneration_live_22/2025/01/Haldenwang-Lucas50-scaled-e1738571864738.jpg)

Lucas Haldenwang

Lucas Haldenwang a étudié la sociologie à Zurich et Berlin. Il travaille depuis neuf ans au service de cohésion sociale de la ville de Zurich où il a occupé différents postes, notamment dans le développement de l’offre des institutions de vieillesse de la ville. Depuis mars 2023, il fait partie de l’équipe de direction du service spécialisé «Zürich im Alter» (vieillir à Zurich). Il s’engage dans le comité d’organisation de la fête du plus grand quartier de Zurich, la «Lindenplatzfest».

Lucas Haldenwang

Lucas Haldenwang a étudié la sociologie à Zurich et Berlin. Il travaille depuis neuf ans au service de cohésion sociale de la ville de Zurich où il a occupé différents postes, notamment dans le développement de l’offre des institutions de vieillesse de la ville. Depuis mars 2023, il fait partie de l’équipe de direction du service spécialisé «Zürich im Alter» (vieillir à Zurich). Il s’engage dans le comité d’organisation de la fête du plus grand quartier de Zurich, la «Lindenplatzfest».

Ruedi Schneider

Ruedi Schneider est conseiller municipal de la ville de Zurich. Il s’engage contre l’âgisme et pour une cohabitation harmonieuse entre les générations. Après un apprentissage de commerce, il a étudié les sciences politiques et de la communication. Il travaille actuellement en tant que responsable régional auprès de Pro Juventute.

Ruedi Schneider

Ruedi Schneider est conseiller municipal de la ville de Zurich. Il s’engage contre l’âgisme et pour une cohabitation harmonieuse entre les générations. Après un apprentissage de commerce, il a étudié les sciences politiques et de la communication. Il travaille actuellement en tant que responsable régional auprès de Pro Juventute.

Mona Meienberg

Mona Meienberg est titulaire d’un master en sciences politiques et en droit international. Elle dirige le service Développement des communes et des villes adapté aux enfants auprès d’UNICEF Suisse et Liechtenstein. Dans cette fonction, elle collabore étroitement avec les acteurs politiques des communes, des villes et des cantons ainsi qu’avec des spécialistes du domaine de la formation, de la promotion des enfants et des jeunes ainsi que de l’aménagement de l’espace public.

Mona Meienberg

Mona Meienberg est titulaire d’un master en sciences politiques et en droit international. Elle dirige le service Développement des communes et des villes adapté aux enfants auprès d’UNICEF Suisse et Liechtenstein. Dans cette fonction, elle collabore étroitement avec les acteurs politiques des communes, des villes et des cantons ainsi qu’avec des spécialistes du domaine de la formation, de la promotion des enfants et des jeunes ainsi que de l’aménagement de l’espace public.

Lars Koch

Lars Koch travaille depuis de nombreuses années comme éducateur social en ville de Zurich et s’engage pour que les jeunes puissent s’impliquer et participer aux décisions, afin d’être pris au sérieux et être reconnus comme membres à part entière de la société.

Lars Koch

Lars Koch travaille depuis de nombreuses années comme éducateur social en ville de Zurich et s’engage pour que les jeunes puissent s’impliquer et participer aux décisions, afin d’être pris au sérieux et être reconnus comme membres à part entière de la société.

Cela pourrait également vous intéresser

Pétition pour une Suisse sans discrimination liée à l’âge

La discrimination liée à l’âge ne suscite toujours pas suffisamment d’attention en Suisse. Dans une pétition, la VASOS/FARES réclame une société sans discrimination, ouverte à toutes les générations. Elle lance donc un signal clair. Interviewé, Hans Peter Graf, gérontologue et militant en faveur des personnes âgées, replace la pétition dans son contexte et évoque le débat politique afférant à cette discrimination.

Images de la vieillesse : contradictoires et pourtant omniprésentes

Les personnes âgées seraient têtues et les jeunes paresseux? Dans cette interview, le professeur Klaus Rothermund explique pourquoi les préjugés liés à l’âge sont tenaces, même s’ils sont souvent contradictoires. Il aborde également le rôle que jouent les attentes de la société quant à l’utilité, ainsi que les différences culturelles dans ce contexte, et montre pourquoi nous nous faisons en fin de compte du tort à nous-mêmes avec de telles représentations.

L’habitat intergénérationnel – un voisinage organisé centré sur le vivre ensemble

Tout le monde en parle. Mais quelles sont les caractéristiques fondamentales de l’habitat intergénérationnel ? Pour répondre à cette question, notre billet de blog se base sur le travail de recherche « L'habitat intergénérationnel dans la durée ». Nous expliquons les défis et nous présentons les facteurs clés favorisant la réussite de tels projets. Nous montrons enfin comment un engagement suivi permettra de créer et de pérenniser des types de voisinage vivant qui se distinguent par un esprit communautaire marqué.