Images de la vieillesse : contradictoires et pourtant omniprésentes

Une contribution de Anne-Sophie Catherine Keller

Science et recherche sur les générations

2. juillet 2025

Les personnes âgées seraient têtues et les jeunes paresseux? Dans cette interview, le professeur Klaus Rothermund explique pourquoi les préjugés liés à l’âge sont tenaces, même s’ils sont souvent contradictoires. Il aborde également le rôle que jouent les attentes de la société quant à l’utilité, ainsi que les différences culturelles dans ce contexte, et montre pourquoi nous nous faisons en fin de compte du tort à nous-mêmes avec de telles représentations.

Après le prononcé de l’arrêt du 9 avril 2024 devant la CEDH. Photo © Miriam Künzli / Greenpeace

En bref:

- Intégration précoce: les représentations liées à l’âge sont souvent intégrées dès le plus jeune âge et appliquées plus tard à son propre vieillissement. La perception que nous avons des autres groupes d’âge influence durablement l’image que nous construisons de nous-mêmes.

- Les représentations liées à l’âge sont «utiles»: les images liées à l’âge ne naissent pas de manière arbitraire – elles reflètent les attentes sociales quant à la façon dont les individus devraient (ou ne devraient pas) se comporter à un âge dit «jeune» ou «avancé». Elles contribuent à structurer les rôles sociaux et servent fréquemment de repères normatifs.

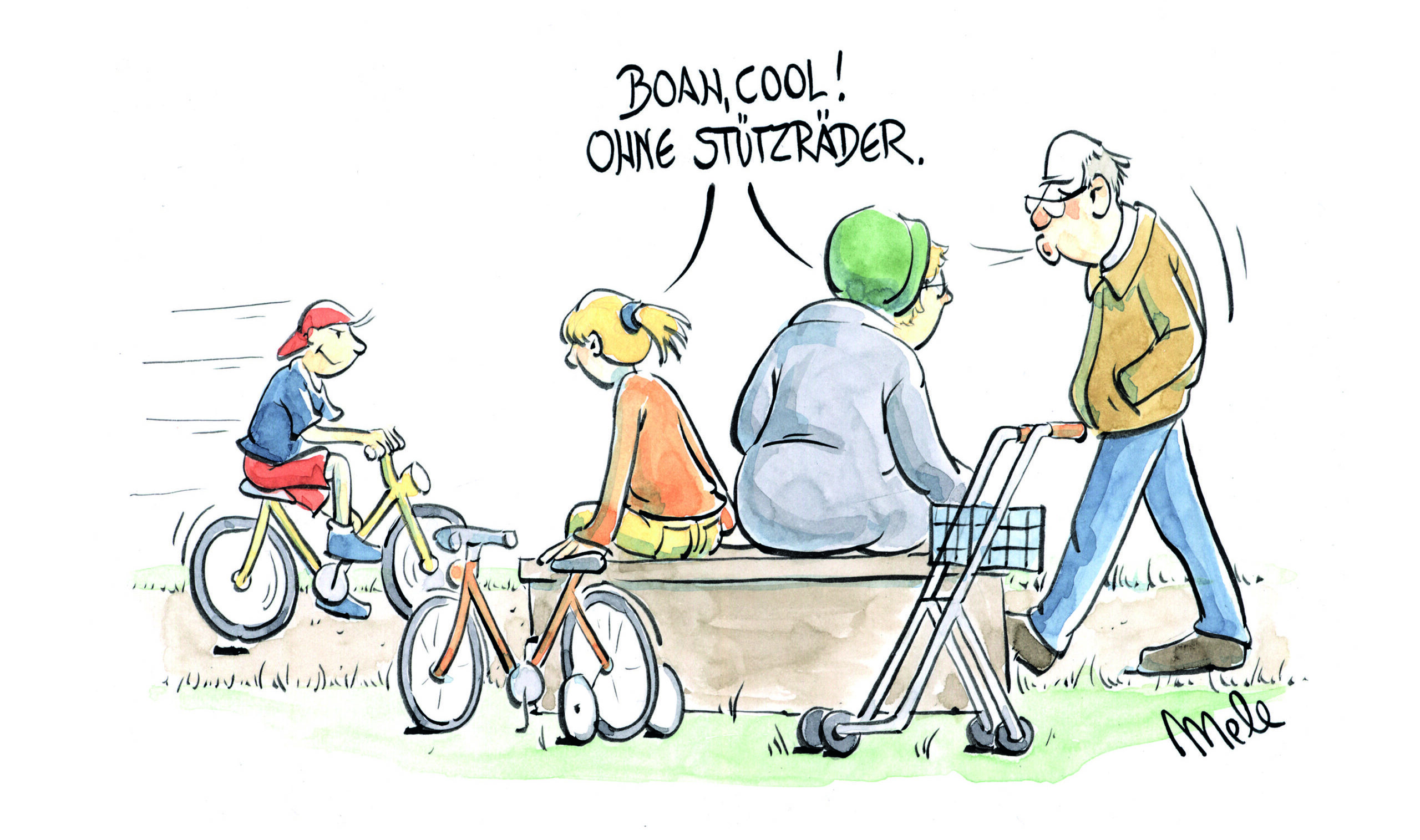

- Contradictoires, mais influentes: les représentations liées à l’âge peuvent être à la fois négatives et positives – par exemple, les personnes âgées sont perçues à la fois comme têtues et chaleureuses. C’est précisément cette ambivalence qui les rend si tenaces: elles varient selon le contexte, s’adaptent facilement et sont de ce fait particulièrement résistantes au changement.

- Les médias jouent le rôle de catalyseur: ils présentent souvent des images unilatérales ou extrêmes, ce qui renforce les stéréotypes et contribue à l’absence d’une représentation fidèle et diversifiée du vieillissement.

Et les images de jeunesse ?

La discrimination liée à l'âge

«Même les représentations positives liées à l’âge peuvent avoir un effet discriminatoire.»

Weiterführende Informationen

- Blog Les projets intergénérationnels dans la lutte contre l’âgisme – une réussite

- Altersbilder der Gegenwart – Haltung der Bevölkerung zum Alter und zur alternden Gesellschaft, Sotomo im Auftrag des Berner Generationenhaus 2019. (disponible uniquement en allemand)

- Gut, R., Ezzaini, J. & Kübler, D. 2025. The Political Maturity of Youths and Young Adults: Empirical Evidence from Switzerland. Swiss Political Science Review, 00, 1–18.

- Neunter Altersbericht: Alt werden in Deutschland – Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen, 2025 (disponible uniquement en allemand)

- Aînées pour le climat

- Omas gegen Rechts (disponible uniquement en allemand)

Cela pourrait également vous intéresser

Pétition pour une Suisse sans discrimination liée à l’âge

La discrimination liée à l’âge ne suscite toujours pas suffisamment d’attention en Suisse. Dans une pétition, la VASOS/FARES réclame une société sans discrimination, ouverte à toutes les générations. Elle lance donc un signal clair. Interviewé, Hans Peter Graf, gérontologue et militant en faveur des personnes âgées, replace la pétition dans son contexte et évoque le débat politique afférant à cette discrimination.

L’habitat intergénérationnel – un voisinage organisé centré sur le vivre ensemble

Tout le monde en parle. Mais quelles sont les caractéristiques fondamentales de l’habitat intergénérationnel ? Pour répondre à cette question, notre billet de blog se base sur le travail de recherche « L'habitat intergénérationnel dans la durée ». Nous expliquons les défis et nous présentons les facteurs clés favorisant la réussite de tels projets. Nous montrons enfin comment un engagement suivi permettra de créer et de pérenniser des types de voisinage vivant qui se distinguent par un esprit communautaire marqué.

Engagement et participation aux processus décisionnels: mesures contre la discrimination liée à l’âge dans l’espace public

Comment lutter contre l’âgisme dans l’espace public? Cette question était au centre d’une table ronde réunissant des spécialistes de la politique, du développement urbain et du travail socio-éducatif de la ville de Zurich. La discussion a clairement montré qu’un urbanisme inclusif et respectueux des générations n’est possible qu’en favorisant la collaboration au-delà des frontières professionnelles, la participation de tous les groupes d’âge et un dialogue ouvert.