Generationenwohnen - organisierte Nachbarschaften des Miteinanders

Ein Beitrag von Heidi Kaspar, Anita Schürch und Leonie Pock

Generationenwohnen , Wissenschaft & Generationenforschung , Zusammenleben, Nachbarschaft & Quartiere

26. März 2025

Generationenwohnen ist in aller Munde. Doch was zeichnet diese Wohnform aus? Das im Blog vorgestellte Forschungsprojekt «Generationenwohnen in langfristiger Perspektive» geht dieser Frage nach, beleuchtet die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren und zeigt, wie durch kontinuierliches Engagement lebendige Nachbarschaften des Miteinanders entstehen und langfristig bestehen bleiben.

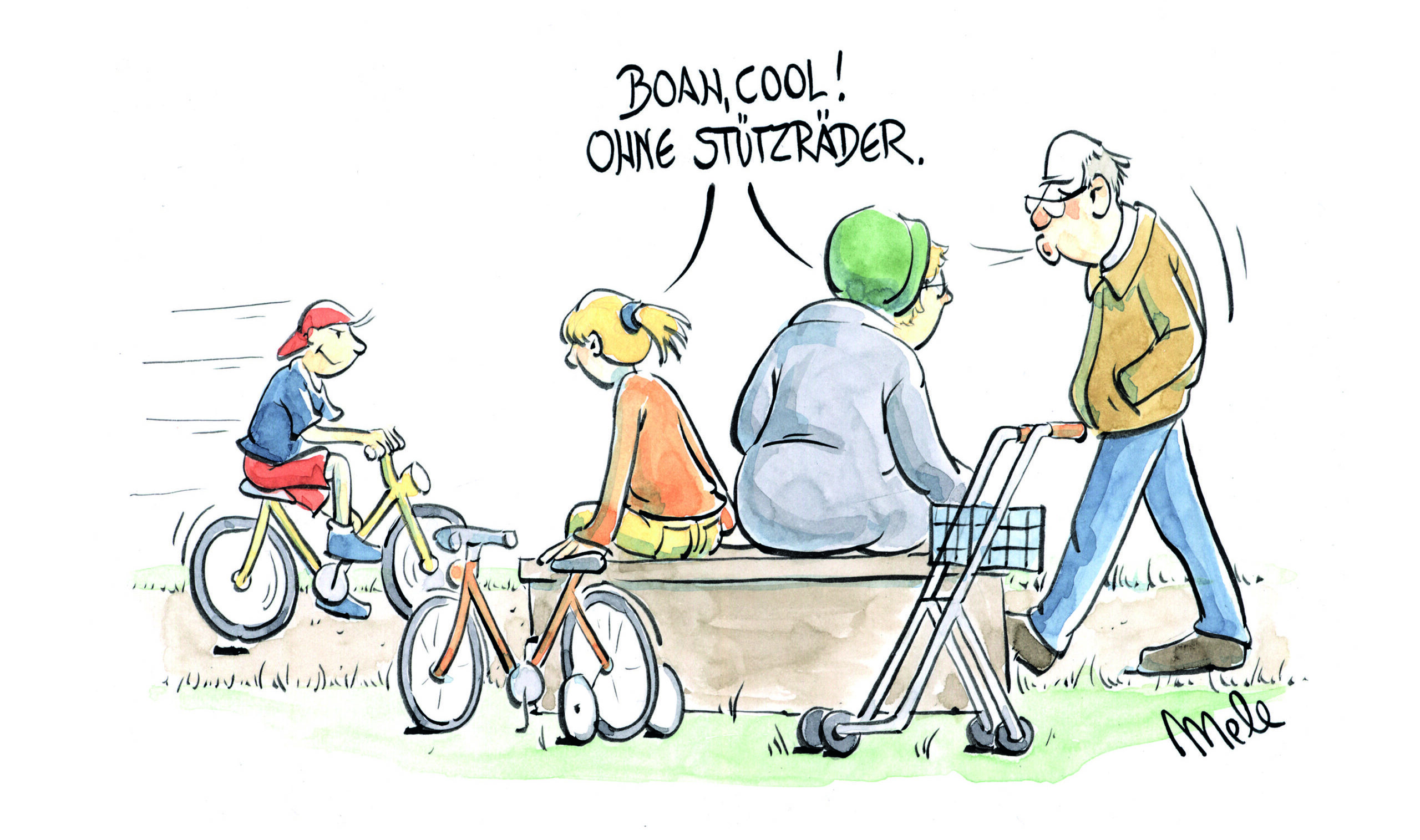

Foto: Kurt Lampart, Giesserei Winterthur

Mehrgenerationenwohnen beschreibt das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen innerhalb einer Wohnung, eines Hauses, einer Siedlung oder eines Quartiers – eine Wohnform, die zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt. Als gemeinschaftliche Wohnformen für die ganze Lebensspanne respektive bis ins hohe Alter werden sie als Antwort auf viele der gegenwärtigen Herausforderungen gesehen: demografischer Wandel, Sorge-Krise, ökologische Krise, Ent-Solidarisierung und Wohnungsknappheit.

Neu ist die Idee des Generationenwohnens nicht. Erste Projekte entstanden bereits in den 1970er Jahren, doch seit 2015 beobachten wir eine deutliche Zunahme. Am gesamten Wohnungsmarkt bleibt das gemeinschaftliche Mehrgenerationenwohnen jedoch eine Nischenerscheinung, und wie sich das Zusammenleben in solchen Wohnformen konkret gestaltet, ist nach wie vor wenig bekannt. Wie werden diese zu dem, was sie heute sind und was zeichnet sie aus? In unserem dreijährigen Forschungsprojekt «Generationenwohnen in langfristiger Perspektive» – eine Zusammenarbeit des ETH Wohnforums, der BFH und age-research.net – beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen. Aus unserer Forschung sind drei Publikationen und ein Dokumentarfilm entstanden, die Einblicke in zukunftsweisende Wohnkulturen geben und die gegenseitige Unterstützung sowie Gemeinschaftlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Gemeinschaft entsteht nicht von selbst – sie erfordert Arbeit. Mehrgenerationenwohnen beginnt oft mit hohen Erwartungen, insbesondere an das Zusammenleben, und verlangt viel Zeit und Energie für die Umsetzung. Diese Einsatzfreude führt zu Nachbarschaften, die das Miteinander pflegen und Zugehörigkeit fördern. Die Priorisierung von Gemeinschaftlichkeit schlägt sich in den materiellen und sozialen Strukturen nieder: in den gebauten Räumen, in der Organisation von Aufgaben, die Wohnen mit sich bringt und in den alltäglichen Begegnungen und Beziehungen unter den Bewohner:innen.

«Generationenwohnprojekte sind bewusst geplante Formen des gemeinschaftlichen Wohnens, die darauf abzielen, unterstützende Netzwerke von Menschen verschiedener Generationen im nahen Wohnumfeld zu schaffen.»

Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts beruhen auf den Einblicken in sechs Mehrgenerationenwohnprojekte, Gespräche mit Bewohner:innen und Fachpersonen, Auseinandersetzung mit Dokumenten (Sitzungsprotokolle, Haus-Reglemente etc.), Zeitungsartikel und Fachliteratur. Die Wohnprojekte unterscheiden sich im Alter ihres Bestehens und in ihrer Entstehungsgeschichte, in Lage und Grösse, Wohntypologie, Organisation und Grad der Mitwirkung. Vier richten sich ausdrücklich an alle Generationen, zwei sind enger auf die zweite Lebenshälfte ausgerichtet, respektive waren es anfänglich.

In Kürze:

- Gemeinschaftlichkeit ist zentral: Die porträtierten Generationenwohnprojekte streben solidarische und freundschaftliche Nachbarschaften an.

- Gemeinschaft und Zugehörigkeit sind ein Balance-Akt: Gemeinschaft entsteht nicht von selbst, sondern erfordert Zeit, Energie und aktive Beteiligung der Bewohnenden. Gleichzeitig kann dieses Engagement auch zu Überlastung und Spannungen führen.

- Externe Unterstützung schafft Entlastung: Spannungen sind unvermeidlich. Einige Projekte setzen deshalb auf Sozialkoordinator:innen und externe Fachkräfte zur Konfliktlösung und Gemeinschaftsförderung.

- Architektur als Instrument: Begegnungsfördernde Räume – innen wie aussen – spielen eine entscheidende Rolle für das Gemeinschaftsgefühl. Besonders bewusst gestaltete Begegnungsorte, wie Kitas neben Seniorentreffs oder gemeinschaftlich genutzte Flächen, fördern den Austausch zwischen Generationen, ersetzen aber keine aktive Beziehungspflege.

- Starke Nachbarschaften und geförderte Generationenbegegnungen: Generationenwohnprojekte stärken nachbarschaftliche Beziehungen und fördern alltägliche Begegnungen zwischen den Generationen. Enge soziale Beziehungen entstehen jedoch meist innerhalb derselben Generation.

Ein anderes Wohnen ist möglich! – Visionen gelebter solidarischer Nachbarschaftlichkeit

Am Anfang aller Mehrgenerationenwohnprojekte stehen eine Unzufriedenheit, eine Vision und eine Überzeugung:

- die Unzufriedenheit mit den gegenwärtig vorhandenen Wohnformen,

- die Vision eines anderen Wohnens und

- die Überzeugung, dass eine Umsetzung dieses «anderen Wohnens» möglich ist.

Worin aber besteht dieses «Andere»? Jedes Wohnprojekt beruht auf einer eigenen Vision: (auch) im Alter nicht allein wohnen zu müssen oder bei Unterstützungsbedarf nicht aus der Gemeinde wegziehen zu müssen oder Haushaltsformen jenseits konventioneller Familienstrukturen zu schaffen.[1] Bei manchen kommen Ziele der nachhaltigen Entwicklung hinzu wie bezahlbarer Wohnraum oder Suffizienz bei Flächen- und Energieverbrauch.

«Wir haben, wenn man so will, die Seele des Hauses geplant.»

Was die Visionen aller untersuchten Generationenwohnprojekte eint: Gemeinschaftlichkeit ist zentral. Sie streben solidarische bis freundschaftliche Beziehungen unter Gleichgesinnten an. Sie wollen also Nachbarschaften schaffen, die nicht nur mehr oder weniger zufällige «Gemeinschaften des Ortes» sind, in denen distanzierte Nachbar:innen nebeneinander wohnen, sondern Gemeinschaften einander zugewandter Nachbar:innen, die persönliche Beziehungen und (in den meisten Fällen) Vielfalt schätzen.[2]

Wer wohnt hier? – Keine Frage des Zufalls

Wer wo wohnt, ist keine Frage des Zufalls, sondern Resultat vielfältiger sozialer Sortierungen. So wohnen Menschen, die mit wenig materiellen Ressourcen ausgestattet sind, eher in (infra-)strukturell benachteiligten Lagen (mehr dazu hier). Auch in Mehrgenerationenwohnprojekten ist die Zusammensetzung der Bewohnerschaft über strukturelle Faktoren wie Lage, Bausubstanz und Wohnungszuschnitt beeinflusst. Aber anders als in konventionellen Nachbarschaften, wird in den untersuchten Mehrgenerationenwohnprojekten die Zusammensetzung der Bewohner:innen zudem hinsichtlich sozio-ökonomischer und biografischer Kriterien gezielter gesteuert. Die Steuerung soll gleichzeitig eine gewünschte Vielfalt und Einheitlichkeit unter den Bewohner:innen erwirken. Während viele der untersuchten Wohnprojekte in Bezug auf Differenzkategorien (wie Bildung und Einkommen) Heterogenität über Mietzuschüsse fördern, streben sie in Bezug auf Werte (insbesondere die Einstellung zur Nachbarschaft) Homogenität an, indem sie formell oder informell die Bereitschaft, sich in die Gemeinschaft einzubringen, erfragen oder einfordern.[4] In Bezug auf Alter streben Wohnprojekte für die ganze Lebensspanne maximale Vielfalt an, während Wohnen für die zweite Lebenshälfte eine homogenere Bewohner:innenschaft anstrebt.

Raum für Gemeinschaft – Gemeinschaftsraum

Ein Instrument, Gemeinschaftlichkeit zu fördern, ist die Architektur. Alle untersuchten Generationenwohnprojekte haben Räume gebaut, die Begegnung und gemeinschaftliche Aktivitäten anregen. Die Wohnprojekte haben unterschiedliche Lösungen realisiert sowohl was Menge und Grösse wie auch was die Funktion betrifft: Innen- und Aussenräume, funktionsoffen oder spezifisch (z.B. geräumiger Innenhof/ Holz-Werkstatt), für Bewegung, zum Verweilen, für Bildung, zur Begegnung, Verpflegung etc.

«Unser Gemeinschaftsraum soll verschiedene Aktivitäten abdecken. Das Mobiliar muss also beweglich und leicht sein [...] Das Wichtigste aber für eine gute und gemütliche Stimmung im Raum sind wir, jeder von uns.»

Geschickte Anordnung von spezifischen Nutzungen sorgen für flüchtige, aber kontinuierliche Begegnungen zwischen verschiedenen Generationen. So befindet sich beispielsweise im Centre Intergénérationnel «Le Tilleul» in Meinier (GE) die Kita, das Vereinslokal des «Club des Ainé-e-s», Therapie-Räume, Restaurant mit Garten-Terrasse und Spielplätze und -wiese in direkter Nachbarschaft, sodass ein eigentliches Zentrum für (fast) alle Generationen entsteht.[3] Im Verlaufe des Bestehens sind in einigen Projekten Gemeinschaftsräume stärker reguliert worden. Für Räume anfänglich offener Nutzungen sind mit der Zeit Mechanismen eingebaut worden, die die Nutzung begrenzen (für bestimmte Gruppen, eingeschränkte Nutzungszeiten oder Gebühren) und/oder die Haftung der Nutzenden erhöhen (Reservationssysteme oder Schlüssel).

Generationenwohnen - Einblicke ins (Un)Gewohnte

«Es gibt etwas, das die Leute hier verbindet. Es gibt wirklich etwas Besonderes hier. Ich finde, es gibt eine Qualität der Beziehungen, etwas, das ich so von den konventionellen Wohnhäusern nicht kenne.» Sie möchten wissen was die Bewohnenden der porträtierten Mehrgenerationenwohnprojekten fasziniert? Im 28minütige Dokumentarfilm «Generationenwohnen – Einblicke ins (Un)Gewohnte» von Leonie Pock und Stephan Hermann erzählen Bewohner:innen aus sechs Generationenwohnprojekten in der Schweiz aus ihrem Wohnalltag in unkonventionellen Wohnformen.

Miteinander: eine Frage der Mitwirkung

Dass Gemeinschaftlichkeit Priorität hat, schlägt sich auch in der Organisation von Aufgaben nieder: Die Mitwirkung der Bewohner:innen ist überall ein zentrales Anliegen. In den meisten Wohnprojekten gibt es Selbstorganisation, wobei diese sehr umfassend oder aber limitiert auf wenige Bereiche vorkommt. Bei umfassend selbst-organisierten Wohnprojekten regeln Bewohner:innen Finanzierung, Vermietung, Unterhalt, Nutzungen, Konflikte und Anlässe selbst. Das bringt viel Mitbestimmung, erfordert aber auch viel Engagement, Zeit und Energie – und Menschen haben unterschiedlich viel davon zur Verfügung.

«Da ich schon lange hier wohne, haben sich die Beziehungen natürlich entwickelt. Sie werden familiärer, näher. Dies trifft auf die ganze Gemeinschaft zu.»

Grosse Wohnprojekte können besser mit unterschiedlichen Ressourcen, sich für die Gemeinschaft und das Wohnprojekt zu engagieren, umgehen. Gerade beim Wohnen für die zweite Lebenshälfte oder in kleinen Wohnprojekten kann sich die Arbeitslast phasenweise auf (zu) wenige Schultern konzentrieren.

Selbst-organisiert oder professionell gelenkt?

Die Resultate der Studie zeigen, dass gerade der Umgang mit ungleichen Engagements immer wieder zu Spannungen führt. Dasselbe gilt für die Bearbeitung von Nutzungskonflikten. Diese selbst-organisiert zu bearbeiten, verlangt Bewohner:innen viel Zeit und Energie ab und erfordert ein hohes Mass an Sozialkompetenz. Wenn Spannungen komplex sind und ihre Bearbeitung sich über längere Phasen hinwegzieht, können sie die Gemeinschaft nachhaltig beeinträchtigen. Einige Wohnprojekte haben sich daher entschieden, vorübergehend Unterstützung von professionellen Fachkräften zu holen (z.B. das Clusterwohnen Kanzlei-Seen). In «Le Tilleul» und «MixAGE» waren von Anfang an professionelle Sozialkoordinator:innen anwesend. Sie sind für die Förderung von Gemeinschaftlichkeit angestellt; dazu gehört auch die Vermittlung bei Konflikten. Das entlastet Bewohner:innen. Die Kehrseite der professionellen Gemeinschaftsförderung: Sie prägen nicht nur die Gemeinschaftlichkeit massgeblich, sondern auch die Art und den Grad der Mitwirkung und -bestimmung.

«Ich finde es wahnsinnig gut organisiert, dass jemand Externes die gemeinsamen Räume putzt. Das wäre riesiges Konfliktpotenzial. [...]. Das ist nicht nur gut für das Haus an sich, sondern auch für die Stimmung»

Wohnen im fragilen Alter

In der öffentlichen Wahrnehmung gelten Mehrgenerationen-Wohnprojekte als besonders geeignet, um «Ageing in place»[5] zu ermöglichen. In den untersuchten Projekten fanden wir jedoch nur wenige konkrete Umsetzungskonzepte. Zwar werden für Einzelfälle Ad hoc-Lösungen entwickelt und kürzere oder auch längere Krankheitsphasen gemeinschaftlich unterstützt. Es fehlen aber umfassendere proaktiv entwickelte Konzepte und Massnahmen, die einen Verbleib bei umfassendem Pflegebedarf ermöglichen.

«Wir vermeiden schön die Altersfrage in diesem Haus. Wir sagen nur: 'Wir sollten darüber reden', aber tun es dann nicht.»

Zweifelsohne ist es anspruchsvoll, sich als Gemeinschaft vorausschauend mit der Gestaltung von Wohn- und Pflegesettings zu beschäftigen, die sich für das vierte Lebensalter eignen. Es erfordert die Auseinandersetzung mit diffusen und möglicherweise schmerzvollen Fragen rund um Fragilität und Endlichkeit, was nicht selten Ratlosigkeit oder Verdrängung nach sich zieht – auch in den untersuchten Projekten. Neben dem gemeinschaftlichen Unterstützungspotenzial können gerade auch bauliche und strukturelle Voraussetzungen darüber entscheiden, ob und wie lange ein Verbleiben im vertrauten Wohnumfeld möglich bleibt. Fachliche Begleitung und eine gewisse Grösse des Wohnprojekts erwiesen sich als förderliche Komponenten, um umfassendere Konzepte zu entwerfen.

Starke Nachbarschaften

In allen untersuchten Generationenwohnprojekten fanden wir Nachbarschaften vor, die von gemeinschaftlichen Aktivitäten, freundschaftlichen Beziehungen und belastbaren solidarischen Netzwerken geprägt sind. Gemäss der Schweizer Nachbarschaftsstudie sind solche Nachbar:innen schweizweit in der Minderheit. Unsere Studie zeigt, dass sich in Mehrgenerationenwohnprojekten besondere Nachbarschaften bilden. Die Studie zeigt aber auch, dass deren Entstehen und Bestehen keine Selbstläufer sind: sie werden wohlüberlegt angelegt und bedürfen der kontinuierlichen Pflege. Die Existenz eines Gemeinschaftsraums macht noch keine solidarische Nachbarschaft. Die Studie zeigt auch: engere Beziehungen entstehen auch im Mehrgenerationenwohnen eher innerhalb als zwischen den Generationen.

Informationen zum Forschungsprojekt

Quellen

Textverweise

Das könnte Sie auch interessieren

Eine Petition fordert eine diskriminierungsfreie Schweiz für jedes Alter

Altersdiskriminierung erhält in der Schweiz noch immer zu wenig Aufmerksamkeit. Mit ihrer aktuellen Petition fordert die VASOS eine diskriminierungsfreie Gesellschaft für alle Generationen und setzt damit ein klares Zeichen. Hans Peter Graf, Gerontologe und Altersaktivist, ordnet im Interview die Petition und die politische Debatte rund um Altersdiskriminierung in der Schweiz ein.

Altersbilder: Widersprüchlich und doch allgegenwärtig

Sture Alte und faule Junge? Prof. Dr. Klaus Rothermund erklärt im Interview, warum sich Altersbilder trotz vieler Widersprüchlichkeiten so hartnäckig halten, welche Rolle gesellschaftliche Nützlichkeitserwartungen und kulturelle Unterscheide dabei spielen und warum wir uns mit diesen Bildern letztlich selbst schaden.

Wissen&Austausch: Durch Vorlesen Generationen verbinden

Zum Auftakt des neuen Online-Austauschformates «Wissen&Austausch: Gemeinsam Generationen verbinden» von Intergeneration berichtete Marc Ciprian der Stiftung Kita Thalwil von seinen Erfahrungen, teilte Einblicke in die Organisation von Generationenbegegnungen und Durchführung von gemeinsamen Vorleseaktionen.