Sur le blog: Prof. François Höpflinger Relations intergénérationnelles: petits-enfants et grands-parents

Politique intergénérationnelle et dialogue intergénérationnel

5. novembre 2012

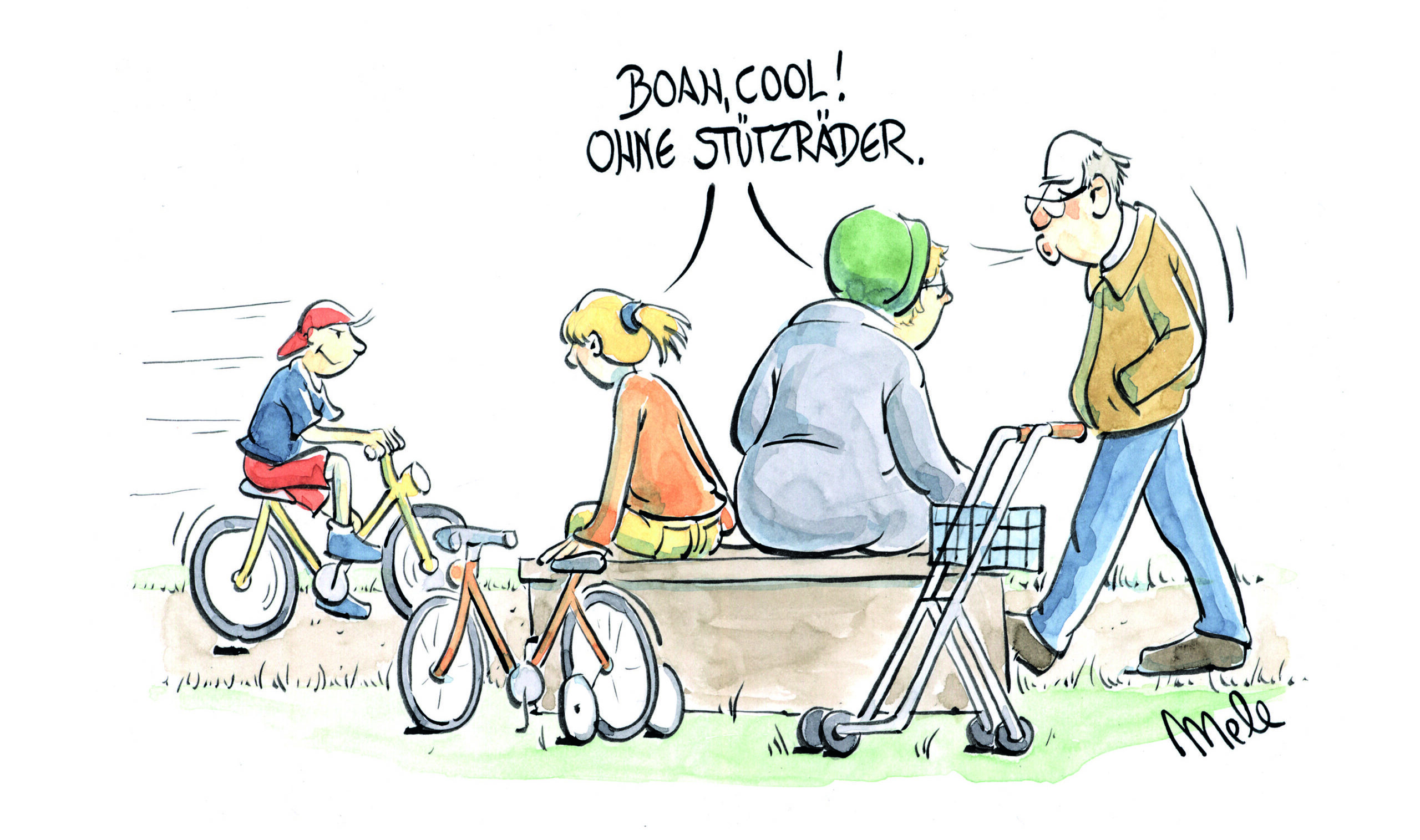

Idéalisée, mais tout de même assez ouverte, l'image des grands-parents autorise des formes relationnelles concrètes très diverses. Dans l'idéal, on attend des grands-parents une influence positive. Mais comme ils ne peuvent pas prendre/n'ont pas de responsabilité éducative, leur liberté est plutôt grande pour créer des relations avec leurs petits-enfants.

Le rôle familial des anciens laisse aux grands-pères et grands-mères des «libertés sur le tard» pour nouer des liens avec la plus jeune génération. En effet, plusieurs indices laissent supposer que les nouvelles générations de grands-parents utilisent les anciennes images traditionnelles pour construire de manière ciblée des relations intergénérationnelles postmodernes. Etant donné que l’écart entre la génération des grands-parents et celle des petits-enfants est, par définition, marqué, il est plus facile pour les grands-parents que pour les parents de s’approcher des petits. Ainsi, dans leurs rapports avec les petits-enfants, les grands-parents peuvent aisément renouer avec des étapes antérieures de leur vie familiale (vie auprès de nourrissons, d’écoliers et d’adolescents), sans avoir à assumer pour autant des responsabilités éducatives.

Interrogés sur leurs relations personnelles par rapport aux grands-parents, les petits-enfants devenant adultes confirment que ces relations sont majoritairement positives et très vivantes. Les grands-parents – surtout lorsqu’ils sont actifs, en bonne santé et qu’ils s’intéressent à la jeunesse – représentent pour leurs petits-enfants devenant adultes des personnes importantes dans le contexte familial. Cette importance réside notamment dans le fait que, de nos jours, les grands-parents peuvent se soustraire au stress exercé par l’école et l’entrée dans la vie professionnelle. Ainsi, dans l’idéal, ils sont à même d’offrir aux écoliers et adolescents des choses qui, dans tous les domaines de la vie moderne, semblent manquer: de la disponibilité, de la sérénité et un lien social qui s’ancre en dehors des contraintes scolaires et des problèmes de l’adolescence.

Il s’agit d’une nouvelle qualité relationnelle: les grands-parents ont fonction de personnes de référence généralisées. Cela exige toutefois de la part de l’ancienne génération le respect de deux règles fondamentales de la communication intergénérationnelle. D’une part, la qualité de la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants adolescents dépend dans une mesure non négligeable de la faculté d’éclipser sciemment les sujets intimes de l’adolescence. D’autre part, notamment lorsque les petits-enfants deviennent adultes, l’engagement des anciens auprès d’eux ne doit jamais apparaître comme une ingérence. C’est là un principe absolument central lorsqu’il s’agit de projets orientés vers des «grands-parents électifs».

Une entrée publiée par Prof. François Höpflinger, Institut de sociologie de l’université de Zurich ([email protected])

Ecouter également l’émission radio (DRS 2) au sujet des grands-parents, disponible sous forme de podcast et intitulée: Die gesellschaftliche Dimension von Oma und Opa.

Cela pourrait également vous intéresser

Pétition pour une Suisse sans discrimination liée à l’âge

La discrimination liée à l’âge ne suscite toujours pas suffisamment d’attention en Suisse. Dans une pétition, la VASOS/FARES réclame une société sans discrimination, ouverte à toutes les générations. Elle lance donc un signal clair. Interviewé, Hans Peter Graf, gérontologue et militant en faveur des personnes âgées, replace la pétition dans son contexte et évoque le débat politique afférant à cette discrimination.

Images de la vieillesse : contradictoires et pourtant omniprésentes

Les personnes âgées seraient têtues et les jeunes paresseux? Dans cette interview, le professeur Klaus Rothermund explique pourquoi les préjugés liés à l’âge sont tenaces, même s’ils sont souvent contradictoires. Il aborde également le rôle que jouent les attentes de la société quant à l’utilité, ainsi que les différences culturelles dans ce contexte, et montre pourquoi nous nous faisons en fin de compte du tort à nous-mêmes avec de telles représentations.

L’habitat intergénérationnel – un voisinage organisé centré sur le vivre ensemble

Tout le monde en parle. Mais quelles sont les caractéristiques fondamentales de l’habitat intergénérationnel ? Pour répondre à cette question, notre billet de blog se base sur le travail de recherche « L'habitat intergénérationnel dans la durée ». Nous expliquons les défis et nous présentons les facteurs clés favorisant la réussite de tels projets. Nous montrons enfin comment un engagement suivi permettra de créer et de pérenniser des types de voisinage vivant qui se distinguent par un esprit communautaire marqué.