Démence: défis et opportunités pour la société

Une contribution de Daniela Kuhn

Santé, sport et activité physique , Vivre ensemble, voisinage et quartiers , Participation, intégration et inclusion , Habitation intergénérationnelle , Prise en charge intergénérationnelle

5. août 2022

Que peuvent faire les jeunes générations pour contribuer à faciliter la vie des personnes atteintes de démence ? Quelles sont les possibilités – et quelles sont les limites? Qu'est-ce qui nous attend à l'avenir en tant que société? Stefanie Becker, Directrice d’Alzheimer Suisse, répond aux questions de Daniela Kuhn.

Les démences en Suisse – classification et perspectives

Stefanie Becker, au cours des années et des décennies à venir, il y aura de plus en plus de personnes très âgées, et donc de personnes atteintes de démence. Quels sont les chiffres attendus pour la Suisse?

Il n’existe actuellement aucun remède contre la démence. Comme les gens vivent de plus en plus longtemps et que l’âge est le principal facteur de risque, il faut s’attendre à ce que les chiffres de prévalence augmentent. Selon les estimations d’Alzheimer Suisse, en 2050, environ 315’000 personnes devraient être atteintes de démence, soit presque deux fois plus qu’aujourd’hui. Comme il n’existe pas de registre des cas de démence en Suisse, les taux de prévalence sont estimés à partir des statistiques démographiques et d’une méta-étude internationale.

Les statistiques montrent également qu’en Suisse, de plus en plus de personnes vivent seules. Si elles devaient être atteintes de démence, il est peu probable que toutes puissent ou veuillent être placées en institution. Qui s’occupera d’elles?

Pour les personnes seules, il me semble que le plus important est d’entretenir des amitiés à tout âge, et de préférence avec des personnes qui vivent à proximité. Disposer d’un réseau de connaissances est essentiel. Cela peut aussi bien être la voisine de palier, car au début d’une démence, ce sont justement les petits coups de main qui permettent aux malades de rester chez eux. Cet aspect mérite particulièrement réflexion. En effet, les jeunes générations changent fréquemment de lieu de vie.

Que peut-on faire en tant que société?

Certaines formes d’habitation seront amenées à prendre de l’importance. Des personnes âgées pourront par exemple proposer des surfaces de logement à des jeunes en échange de services d’aide. Il est également possible de développer davantage les communautés d’habitation, les logements intégratifs avec accompagnement ou les centres de jour et de nuit spécialisés. Les établissements de soins qui proposent différentes formes d’habitat et qui facilitent ainsi l’accompagnement et l’accès aux soins jusqu’à la mort, peuvent également être utiles.

Dans notre société très individualiste, ces formes d’habitation ne conviennent pas à tout le monde.

En effet. Mais face à une démence, on ne peut plus dire: My home is my castle. Il arrive un moment où la maladie a progressé au point que le maintien à domicile nécessite une assistance permanente. Or seule une minorité pourra se permettre un tel service. Dans l’idéal, une personne vivant seule devrait réfléchir à l’avance à la manière dont elle souhaite vivre, une fois âgée.

En savoir plus sur l’habitation intergénérationnelle

Découvrez de nouvelles formes d’habitation intergénérationnelle, ainsi que de nombreux projets et contributions sur le thème de l’habitation intergénérationnel ou échangez avec d’autres sur ce sujet au sein du réseau (en allemand).

Qu’en est-il de l’entraide de voisinage?

Cette possibilité de prise en charge par des personnes de l’entourage devrait être fortement développée. En effet, au début de sa maladie, une personne qui a reçu un diagnostic de démence a surtout besoin d’une assistance, alors même qu’elle n’a pas besoin de soins avant un long moment. Or, l’assurance maladie ne rembourse que les soins.

Existe-t-il des modèles d’entraide de voisinage indemnisée?

Dans le domaine du handicap, il existe ce que l’on appelle des contributions d’assistance, c’est-à-dire une somme d’argent qui est mise à disposition pour la prise en charge individuelle par une personne déterminée. Des tentatives ont été entreprises pour transposer ce mécanisme à la démence, mais pour des raisons politiques, elles ont malheureusement peu de chances d’aboutir. La stratégie politique 2020-2030 en matière de santé ne prévoit pas d’extension de cette enveloppe. De plus, la situation varie en fonction du lieu de résidence. Dans le canton de Lucerne, il existe même une majoration pour démence : comme les soins aux personnes atteintes de démence nécessitent plus de temps que les soins courants, ces patients paient 20 à 35 francs de plus par jour – de leur poche.

Quel rôle jouent les différentes générations, par exemple les petits enfants?

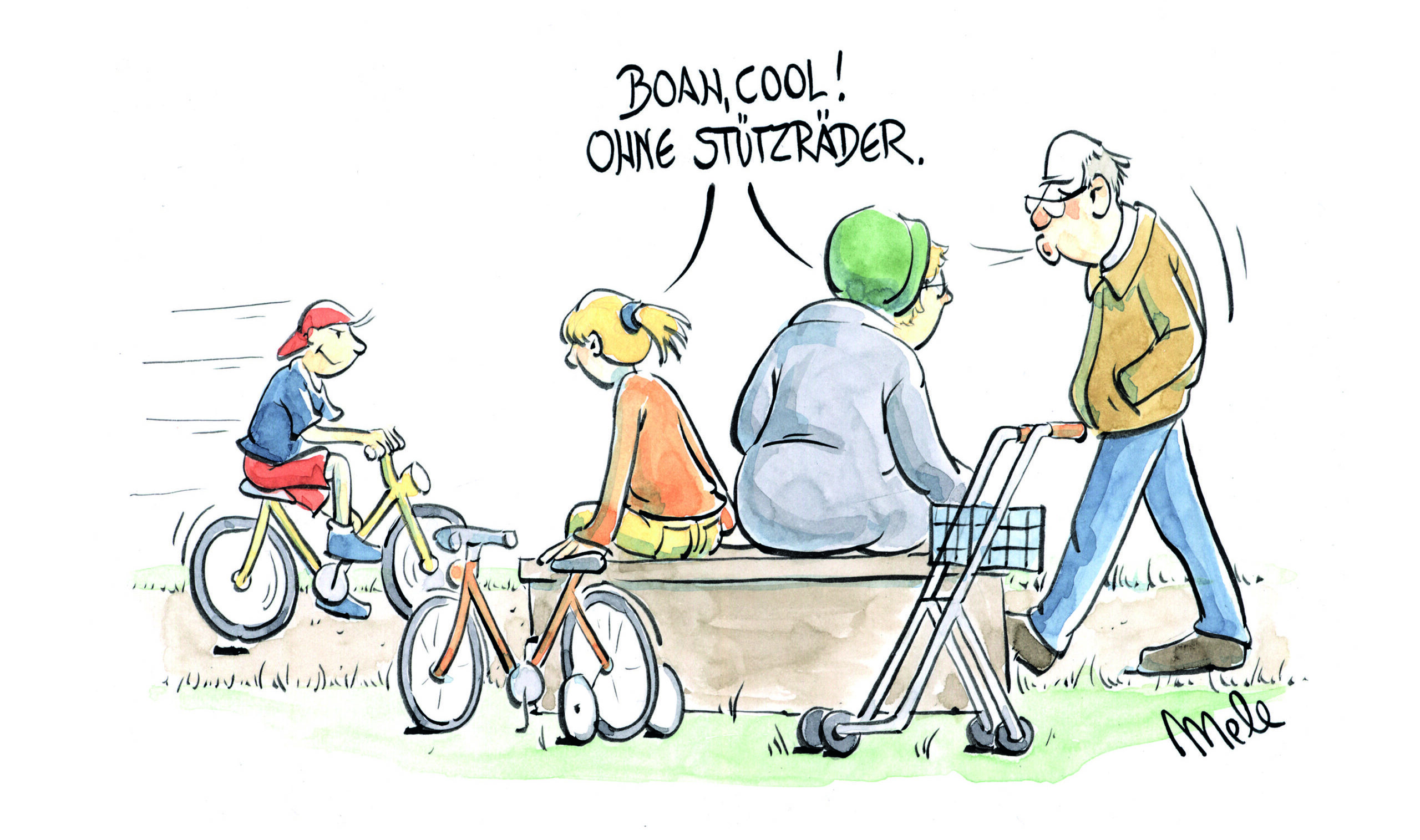

Dans notre société, la bonne forme intellectuelle passe pour l’un des biens les plus précieux. Les personnes qui n’arrivent plus à suivre sur le plan cognitif sont rapidement mises à l’écart, et bien souvent elles se replient sur elles-mêmes par peur du rejet. D’autre part, une bonne partie de la population est démunie face aux personnes atteintes de démence et évite le contact avec elles. En revanche, jusqu’à l’âge de six ans environ, les enfants n’ont aucune inhibition ; ils n’ont pas de préjugés, mais prennent les gens comme ils sont. Cela permet des rencontres d’égal à égal.

D’après vous, existe-t-il suffisamment de lieux où les personnes atteintes de démence aient la possibilité de rencontrer des petits enfants?

Il existe des institutions de soins qui ont intégré une crèche ou une garderie, favorisant ainsi les rencontres. Dans l’espace public, ce sont surtout les parcs et les espaces verts qui sont attrayants pour toutes les générations. Sinon, les rencontres ont surtout lieu au sein de la famille.

Rencontres entre générations dans les institutions d’encadrement-assistance

Les institutions de prise en charge des jeunes (crèches, écoles, etc.) et des personnes âgées (centres de soins, maisons de retraite, etc.) qui permettent des rencontres entre les enfants et les personnes âgées créent de grands avantages : D’une part, la qualité de vie, l’autonomie et la santé des personnes âgées sont améliorées et, d’autre part, les compétences sociales et cognitives des enfants sont stimulées. A cela s’ajoute le fait que la prise en charge extrafamiliale ne concerne pas seulement les enfants et les personnes âgées accueillis, mais aussi leurs proches. Découvrez dans l’aperçu des thèmes les multiples projets intergénérationnels, les contributions actuelles et les possibilités d’échange ! D’ailleurs, la prise en charge intergénérationnelle est également un axe stratégique d’Intergeneration.

De manière générale, que peut-on faire pour que les personnes atteintes de démence et les jeunes générations puissent se rencontrer facilement?

Il faut créer davantage de structures adaptées ; je pense à l’urbanisme et à l’aménagement de l’espace public. Les infrastructures doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans les nouveaux quartiers, il est important de prévoir des lieux où les différentes générations puissent se rencontrer. En outre, l’habitat intergénérationnel favorise les rencontres, ou encore le vivre ensemble dans le voisinage. Enfin, le travail de quartier peut s’avérer très utile.

Concernant la démence, qu’est-ce qui est bien connu, qu’est-ce qui est encore mal compris?

Il est vrai qu’aujourd’hui, beaucoup de gens savent qu’il existe de nombreuses formes de démence, la maladie d’Alzheimer étant la plus fréquente, avec environ deux tiers des cas. Mais une étude de l’université de Zurich a montré que la peur de développer une démence est toujours très importante : un quart des participants ont déclaré qu’ils préféreraient ne plus vivre s’ils étaient atteints de démence. Il reste donc encore un énorme travail d’information à faire.

Comment touchez-vous la jeune génération?

Alzheimer Suisse a élaboré du matériel pédagogique sur la mémoire et l’apprentissage, destiné aux élèves du niveau secondaire 1. Il s’agit d’informer les jeunes, car ce sont eux les proches de demain. Les connaissances sur la démence et la maladie d’Alzheimer doivent être développées très tôt, afin de pouvoir répondre aux questions. De plus, la rencontre avec des personnes malades permet de réduire les préjugés et les appréhensions.

Au vu des chiffres évoqués plus haut, ne faudrait-il pas une campagne plus large?

En tant qu’ONG financée principalement par des dons, nous n’avons malheureusement pas les moyens de mener des campagnes de grande ampleur. Pour nous, l’essentiel est de faire comprendre que les symptômes doivent amener à consulter le plus tôt possible. Les oublis, les difficultés de concentration ou la confusion peuvent avoir d’autres causes, par exemple une dépression ou des problèmes hormonaux. Ces causes sont en principe faciles à traiter, même à un âge avancé. En ce qui concerne la démence, si elle est diagnostiquée à un stade précoce, les malades sont encore en mesure de prendre des décisions de manière autonome. C’est très précieux.

Revenons au soutien que peuvent apporter les jeunes générations. Vous avez dit que les personnes vivant seules dépendaient en premier lieu de leur réseau social. Les personnes en situation d’isolement social seront-elles un jour assistées par un robot?

Je ne le pense pas. Il est vrai que la technologie peut apporter une aide précieuse dans tous les domaines de la vie, mais il lui manque généralement un élément essentiel pour les personnes atteintes de démence : le contact humain. Pourtant, il est clair que de nouvelles technologies vont apparaître, certaines sont déjà là. À l’avenir, les gens, surtout les générations qui sont encore jeunes aujourd’hui, jugeront différemment de ce qui apporte une aide et de ce qui est individuellement acceptable.

Cela pourrait également vous intéresser

Pétition pour une Suisse sans discrimination liée à l’âge

La discrimination liée à l’âge ne suscite toujours pas suffisamment d’attention en Suisse. Dans une pétition, la VASOS/FARES réclame une société sans discrimination, ouverte à toutes les générations. Elle lance donc un signal clair. Interviewé, Hans Peter Graf, gérontologue et militant en faveur des personnes âgées, replace la pétition dans son contexte et évoque le débat politique afférant à cette discrimination.

Images de la vieillesse : contradictoires et pourtant omniprésentes

Les personnes âgées seraient têtues et les jeunes paresseux? Dans cette interview, le professeur Klaus Rothermund explique pourquoi les préjugés liés à l’âge sont tenaces, même s’ils sont souvent contradictoires. Il aborde également le rôle que jouent les attentes de la société quant à l’utilité, ainsi que les différences culturelles dans ce contexte, et montre pourquoi nous nous faisons en fin de compte du tort à nous-mêmes avec de telles représentations.

L’habitat intergénérationnel – un voisinage organisé centré sur le vivre ensemble

Tout le monde en parle. Mais quelles sont les caractéristiques fondamentales de l’habitat intergénérationnel ? Pour répondre à cette question, notre billet de blog se base sur le travail de recherche « L'habitat intergénérationnel dans la durée ». Nous expliquons les défis et nous présentons les facteurs clés favorisant la réussite de tels projets. Nous montrons enfin comment un engagement suivi permettra de créer et de pérenniser des types de voisinage vivant qui se distinguent par un esprit communautaire marqué.