Partizipation und Mitbestimmung: Massnahmen gegen Altersdiskriminierung im öffentlichen Raum

Ein Beitrag von Tatjana Thomann

Altersdiskriminierung , Generationen-Politik & -Dialog , Zusammenleben, Nachbarschaft & Quartiere , Partizipation, Integration & Inklusion

7. Februar 2025

Wie lässt sich Altersdiskriminierung im öffentlichen Raum überwinden? Diese Frage stand im Zentrum eines Podiums mit Fachpersonen aus Politik, Stadtentwicklung und Jugendarbeit in der Stadt Zürich. Die Diskussion machte deutlich: Eine generationenfreundliche und inklusive Stadtplanung erfordert Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg, Partizipation aller Altersgruppen und einen offenen Dialog.

Von links: Marah Rickli, Lucas Haldenwang, Mona Meienberg, Ruedi Schneider und Lars Koch

Altersdiskriminierung im öffentlichen Raum betrifft Menschen aller Altersgruppen, insbesondere jedoch Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Deshalb veranstaltete Intergeneration, ein Programm der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, gemeinsam mit dem Debattierhaus Karl der Grosse letzen November die Podiumsdiskussion “Teilhabe für alle: Generationen & Altersdiskriminierung. Wie kann die Stadt für alle lebenswert gestaltet werden?” in Zürich.

Gemeinsam mit Moderatorin Marah Rickli zeichneten die Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen – Lucas Haldenwang (Stellvertretender Leiter Fachstelle Zürich im Alter), Mona Meienberg (Leiterin Kindgerechte Gemeinde- und Stadtentwicklung UNICEF Schweiz und Liechtenstein), Ruedi Schneider (Gemeinderat SP Zürich), und Lars Koch (Leitung OJA West, Offene Jugendarbeit Zürich) – ein Bild davon, wie der öffentliche Raum partizipativ, offen zugänglich und verbindend für alle Generationen gestaltet werden kann.

In Kürze

- Offenes Verständnis von Alter: Oftmals neigen wir zu starren Vorstellungen davon, was Alter ist oder sein sollte. Doch Alter ist vielfältig, auch innerhalb von Altersgruppen.

- Veränderung auf mehreren Ebenen: Um Altersdiskriminierung abzubauen, sind Bewusstseinsbildung, offener Dialog, Partizipationsmöglichkeiten und der Einbezug vulnerabler Gruppen notwendig.

- Partizipation als Schlüssel: Die Partizipation muss inklusiv, altersgerecht und barrierefrei gestaltet werden. Sie sollte freiwillig sein, vulnerable Gruppen einbeziehen und bereits früh erlernt und geübt werden, um auch im Erwachsenenalter selbstverständlich zu bleiben.

- Dialog als Schlüssel: Begegnung und Austausch bauen Vorurteile ab und fördern das Verständnis zwischen den Generationen.

- Verbindendes Potenzial des öffentlichen Raums: Öffentliche Räume fördern Begegnungen, bauen Vorurteile ab und gehören allen Generationen. Massnahmen, die Räume zugänglicher machen, kommen allen zugute.

- Bedürfnisse und Anliegen ernst nehmen: Wird in der Stadtplanung auf die Anliegen von Kindern, Jugendlichen, älteren Personen und anderen vulnerablen Gruppen eingegangen, kann ein inklusiver Raum entstehen, der Begegnungen fördert und allen zugutekommt.

- Perspektivenwechsel anregen und Solidarität leben: Der Abbau von Altersdiskriminierung im Alltag kann gefördert werden, wenn wir uns in andere Generationen hineinversetzen, unsere Altersbilder hinterfragen und Diskriminierung ansprechen und thematisieren.

Abbau von Altersdiskriminierung: Die Rolle des öffentlichen Raums

Kinder, Jugendliche und ältere Menschen werden bei der Planung öffentlicher Räume oft übersehen. Es fehlen Orte für Begegnungen und sichere Wege für eine selbstständige Mobilität. Dabei sind öffentliche Räume entscheidend, um Altersdiskriminierung abzubauen. Begegnungszonen in Quartieren bieten etwa niederschwellige Möglichkeiten für Austausch zwischen den Generationen und fördern so gegenseitiges Verständnis und den Abbau von Vorurteilen. Lars Koch betont, dass es neben gemeinsamen Räumen auch solche braucht, die gezielt auf die Bedürfnisse einzelner Altersgruppen eingehen, ohne Nutzungskonflikte zu schaffen. Jugendlichen werden städtische Räume oft aufgrund von Vorurteilen verweigert. Ruedi Schneider ergänzt, dass die Nutzung vieler Räume nur durch Konsum möglich ist – was Jugendlichen oft schwerfällt, da ihnen die finanziellen Mittel fehlen.

«Die Raumplanung berücksichtig die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten unterschiedlicher Alters- und Zielgruppen oftmals nicht explizit. Besonders betroffen sind Kinder, die ältere Bevölkerung oder Menschen mit Behinderungen.»

Um den öffentlichen Raum inklusiver und bedürfnisorientierter zu gestalten, braucht es politisches Engagement, Gelder und Willen. Ein Mittel sind Initiativen, welche aufzeigen, dass Massnahmen mehreren vulnerablen Gesellschaftsgruppen dienen und nicht nur denjenigen, die das Anliegen einbringen. Ein Beispiel: Längere Rotphasen an Ampeln helfen sowohl Kindern als auch Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Strassen sicher zu überqueren. Solche Ansätze zeigen, wie unterschiedliche Bedürfnisse verbunden werden können – zum Vorteil aller.

Partizipation und Miteinbezug vulnerabler Gruppen ist ein Muss

Um Altersdiskriminierung im öffentlichen Raum abzubauen, muss dieser den Bedürfnissen aller Altersgruppen gerecht werden. Dafür ist die Partizipation vulnerabler Gruppen wie Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen wesentlich. Allerdings bedeutet das Vorhandensein von Partizipationsangeboten nicht automatisch, dass diese auch für alle zugänglich und inklusiv sind. Oft werden sie nur von einer „Partizipationselite“ genutzt – Personen, die über die nötigen Ressourcen, Zeit und Möglichkeiten verfügen.

Um Partizipation breiter zu ermöglichen, braucht es altersgerechte und barrierefreie Angebote sowie verständliche Übersetzungen komplexer Sachverhalte. Werden solche Angebote geschaffen – wie etwa die Jugendkonferenz in Zürich – müssen laut Ruedi Schneider die eingebrachten Anliegen auch ernst genommen werden. Gleichzeitig gilt es zu respektieren, dass nicht alle Gruppen mitwirken möchten. Die Gründe einer möglichen Zurückhaltung sollten jedoch beleuchtet werden: Liegt es daran, dass noch nie nach ihrer Meinung gefragt wurde, sie ihren Beitrag als irrelevant einschätzen oder es ihnen an Erfahrung mit Mitbestimmung fehlt? Mona Meienberg hebt hervor, wie wichtig es ist, Partizipation früh zu fördern, damit Menschen lernen, ihre Meinung einzubringen – eine Fähigkeit, die sie auch im Erwachsenenalter nutzen können.

Beispiel Partizipation in der Stadtplanung

Fachübergreifende Zusammenarbeit für generationenfreundliche und inklusive Stadtplanung

Um inklusive Massnahmen zu entwickeln, braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachstellen, Fachpersonen und politischen Entscheidungsträgern. Lucas Haldenwang erklärt, dass die Fachstelle Zürich im Alter etwa mit der Fachstelle für Menschen mit Behinderung zusammenarbeitet. Massnahmen, die Menschen mit Hör-, Seh- oder Mobilitätseinschränkungen unterstützen, kommen oft auch älteren Menschen oder Eltern mit Kinderwagen zugute. Ein Beispiel ist das rollstuhlgängige Tram, dessen Barrierefreiheit verschiedene Gruppen gleichermassen profitieren lässt. Solche Lösungen zeigen, wie wichtig es ist, betroffene Gruppen aktiv in die fachübergreifende Planung einzubeziehen.

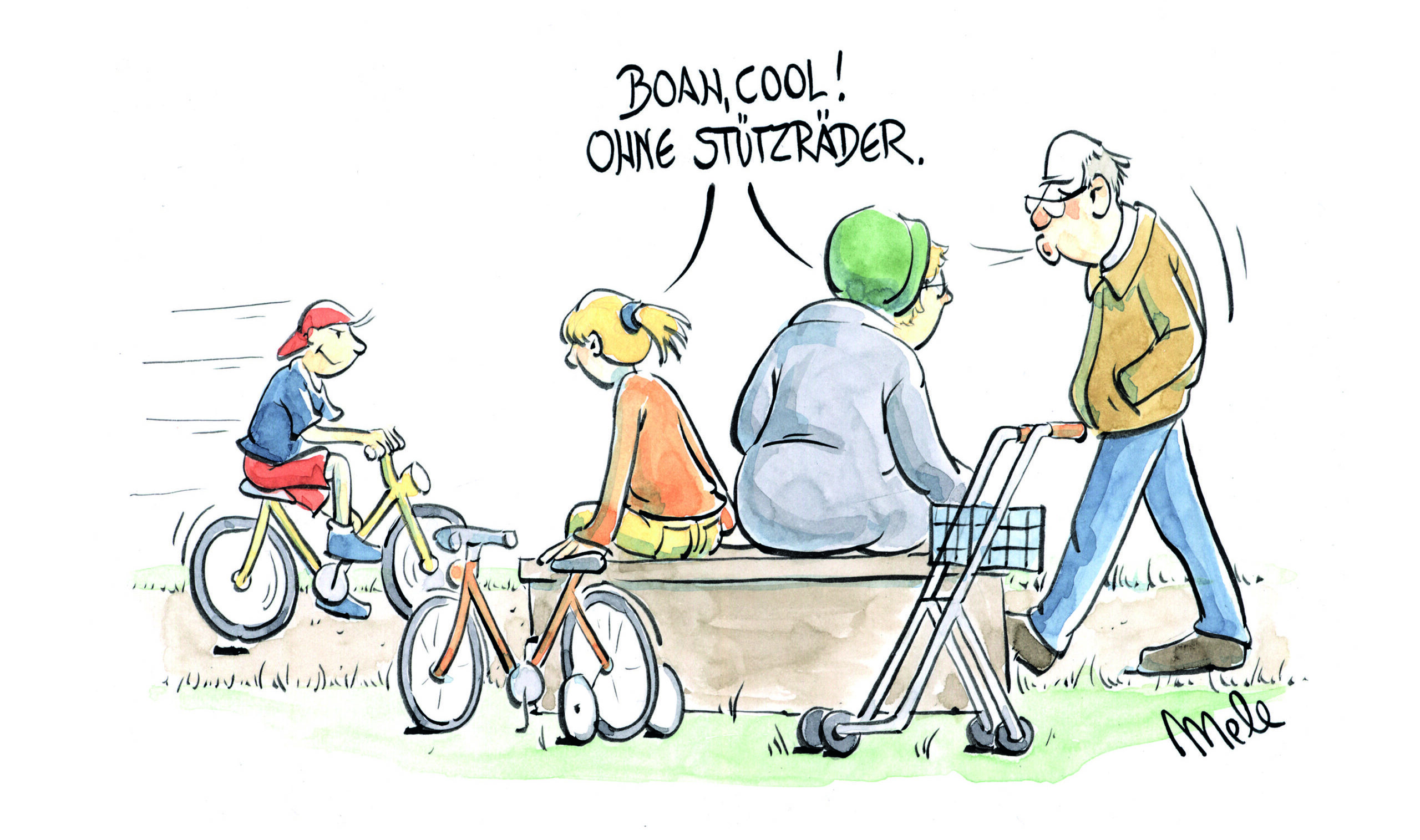

Schulwegsicherheit als Beispiel: Wie fachübergreifende Stadtplanung inklusive Räume für alle Generationen schaffen kann

Konkrete Handlungsempfehlungen

Altersgerechte Partizipation in der Stadtplanung ist ein zentraler Ansatz, um Altersdiskriminierung im öffentlichen Raum abzubauen und diesen bedürfnisorientierter zu gestalten. Laut Mona Meienberg kann durch politisches Engagement in Form von politischen Vorstössen und Initativen auf die Missstände aufmerksam gemacht werden. Aber auch niederschwellige Massnahmen, die Altersdiskriminierung im Alltag entgegenwirken, sind wichtig.

Ruedi Schneider und Lars Koch betonen, dass ein gesellschaftlicher Haltungswandel nötig ist – und dieser bei jedem Einzelnen beginnt. Dies bedeutet, sich selbst kritisch zu hinterfragen: Welche Altersbilder und Vorurteile trage ich in mir? Wie fühle ich mich, wenn ich aufgrund meines Alters anders behandelt werde? Das Schlüsselwort lautet dabei Solidarität. Situationen, in denen Menschen aufgrund ihres Alters diskriminiert werden, sollten aktiv angesprochen und thematisiert werden.

«Es fehlt an Bewusstsein: Alle werden alt, alle waren einmal jung, und ich glaube, es geht relativ schnell, dass man vergisst, welche Bedürfnisse man als junger Mensch hatte.»

Lars Koch erinnert daran, dass wir alle einmal jung waren und eines Tages alt sein werden – mit ähnlichen Bedürfnissen. Daher sollten Räume so gestaltet werden, dass sie allen Generationen heute und in Zukunft zugutekommen. Solidarität, Empathie und persönliche Begegnungen sind dafür ebenso entscheidend wie ein offener Dialog – sowohl im Miteinander als auch in Planungsprozessen. Nur so lassen sich negative Altersbilder und Vorurteile langfristig abbauen.

Gemeinsam gegen Altersdiskriminierung: Zusammenarbeit stärken und Zukunft gestalten

Die Podiumsdiskussion war für Intergeneration ein erster Schritt, um den Abbau von Altersdiskriminierung stärker ins Bewusstsein zu rücken und konkrete Massnahmen anzustossen. Im Fokus steht dabei die enge Zusammenarbeit von Städten, Politik und Organisationen – ein entscheidender Schlüssel, um öffentliche Räume für alle Generationen inklusiver zu gestalten.

![Haldenwang Lucas[50]](https://bereausk.sirv.com/intergeneration_live_22/2025/01/Haldenwang-Lucas50-scaled-e1738571864738.jpg)

![Haldenwang Lucas[50]](https://bereausk.sirv.com/intergeneration_live_22/2025/01/Haldenwang-Lucas50-scaled-e1738571864738.jpg)

Lucas Haldenwang

Lucas Haldenwang (41) studierte Soziologie in Zürich und Berlin und ist seit neun Jahren in verschiedenen Positionen im Altersbereich der Stadt Zürich tätig, unter anderem in der Angebotsentwicklung der städtischen Altersinstitutionen. Seit März 2023 ist er Teil des Leitungsteams der Fachstelle Zürich im Alter. Er engagiert sich im OK des Lindenplatzfests, dem Quartierfest des grössten Zürcher Quartiers.

Lucas Haldenwang

Lucas Haldenwang (41) studierte Soziologie in Zürich und Berlin und ist seit neun Jahren in verschiedenen Positionen im Altersbereich der Stadt Zürich tätig, unter anderem in der Angebotsentwicklung der städtischen Altersinstitutionen. Seit März 2023 ist er Teil des Leitungsteams der Fachstelle Zürich im Alter. Er engagiert sich im OK des Lindenplatzfests, dem Quartierfest des grössten Zürcher Quartiers.

Ruedi Schneider

Ruedi Schneider (33) ist Gemeinderat der Stadt Zürich und setzt sich gegen Altersdiskriminierung und für ein Miteinander der Generationen ein. Nach seiner Lehre als Kaufmann hat er Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und ist heute als Regionalleiter bei Pro Juventute tätig.

Ruedi Schneider

Ruedi Schneider (33) ist Gemeinderat der Stadt Zürich und setzt sich gegen Altersdiskriminierung und für ein Miteinander der Generationen ein. Nach seiner Lehre als Kaufmann hat er Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und ist heute als Regionalleiter bei Pro Juventute tätig.

Mona Meienberg

Mona Meienberg hat einen Master in Politikwissenschaften und internationalem Recht und leitet bei UNICEF Schweiz und Liechtenstein den Bereich Kindgerechte Gemeinde- und Stadtentwicklung. In dieser Funktion arbeitet sie eng mit politischen Entscheidungstragenden aus Gemeinden, Städten und Kantonen sowie mit Fachpersonen aus dem Bildungsbereich, der Kinder- und Jugendförderung und der Raumplanung zusammen.

Mona Meienberg

Mona Meienberg hat einen Master in Politikwissenschaften und internationalem Recht und leitet bei UNICEF Schweiz und Liechtenstein den Bereich Kindgerechte Gemeinde- und Stadtentwicklung. In dieser Funktion arbeitet sie eng mit politischen Entscheidungstragenden aus Gemeinden, Städten und Kantonen sowie mit Fachpersonen aus dem Bildungsbereich, der Kinder- und Jugendförderung und der Raumplanung zusammen.

Lars Koch

Lars Koch ist seit vielen Jahren in der Offenen Jugendarbeit tätig und setzt sich dafür ein, dass sich die Jugendlichen wo immer möglich partizipativ einbringen können und damit als gleichwertiger Teil der Gesellschaft wahrgenommen und ernstgenommen werden.

Lars Koch

Lars Koch ist seit vielen Jahren in der Offenen Jugendarbeit tätig und setzt sich dafür ein, dass sich die Jugendlichen wo immer möglich partizipativ einbringen können und damit als gleichwertiger Teil der Gesellschaft wahrgenommen und ernstgenommen werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Offenheit und Gemeinschaft – Ein Blick auf die intergenerationelle Betreuung in Japan

Die Öffnung von Betreuungseinrichtungen zur Nachbarschaft - Ein möglicher Treiber für intergenerationelle Kontakte? Die Ethnologin Samira Hüsler hat im Rahmen ihrer Forschung Betreuungseinrichtungen in Japan besucht und gibt im Interview Einblick, wie durch Offenheit neue Begegnungsmöglichkeiten im Alltag entstehen.

Eine Petition fordert eine diskriminierungsfreie Schweiz für jedes Alter

Altersdiskriminierung erhält in der Schweiz noch immer zu wenig Aufmerksamkeit. Mit ihrer aktuellen Petition fordert die VASOS eine diskriminierungsfreie Gesellschaft für alle Generationen und setzt damit ein klares Zeichen. Hans Peter Graf, Gerontologe und Altersaktivist, ordnet im Interview die Petition und die politische Debatte rund um Altersdiskriminierung in der Schweiz ein.

Altersbilder: Widersprüchlich und doch allgegenwärtig

Sture Alte und faule Junge? Prof. Dr. Klaus Rothermund erklärt im Interview, warum sich Altersbilder trotz vieler Widersprüchlichkeiten so hartnäckig halten, welche Rolle gesellschaftliche Nützlichkeitserwartungen und kulturelle Unterscheide dabei spielen und warum wir uns mit diesen Bildern letztlich selbst schaden.