Vom Kongress der französischsprachigen Demographen I

Wissenschaft & Generationenforschung

21. Juli 2010

Dr. Felix Bühlmann, FORS (Schweizer Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften) an der Universität Lausanne, und Koordinator des Sozial- und Generationenberichts 2012 – “Intergenerationelle Beziehungen”: Einige Eindrücke vom Kongress der französischsprachigen Demographen vom 21. – 24. Juni in Genf

Teil Eins

Vom 21. bis zum 24. Juni lud die “Association internationale des démographes de langue française” zu ihrem jährlichen Kongress, dieses Jahr in Genf. Sein Thema: die Beziehungen zwischen den Generationen. DemographInnen beschäftigen sich mit der Entwicklung und der Zusammensetzung der Bevölkerung.

In den letzten Jahren trat sie deshalb in erster Linie mit Warnungen zur Alterung oder gar der Überalterung in den Medien in Erscheinung – man erinnere sich an die Stichworte “Methusalem-Komplex” oder “Krieg der Generationen”. Doch demographische Forschung ist vielfältiger und nuancierter, als es diese in den Medien breit diskutierten Konzepte erahnen lassen.

Davon legte der Kongress in Genf eindrücklich Zeugnis ab. Insbesondere die bunte Schar der Gäste aus dem frankophonen Afrika, aus Belgien, Quebec und Frankreich sorgten für facettenreiche und leidenschaftlich diskutierte Beiträge.

Kinder an die Macht?

Ganz abwesend war die Thematik der Bevölkerungsalterung dann natürlich nicht. Aber man beschäftigte sich auch mit möglichen Lösungen: Paul Demeny, ein angesehener Demograph aus den USA, machte einen unkonventionellen Vorschlag. Ein zentrales Problem der älter werdenden Bevölkerung seien nämlich auch die politischen Mehrheitsverhältnisse. Genau wie die Bevölkerung im Allgemeinen älter werde, so altern in den westlichen Ländern auch die StimmbürgerInnen und die ParlamentsvertreterInnen.

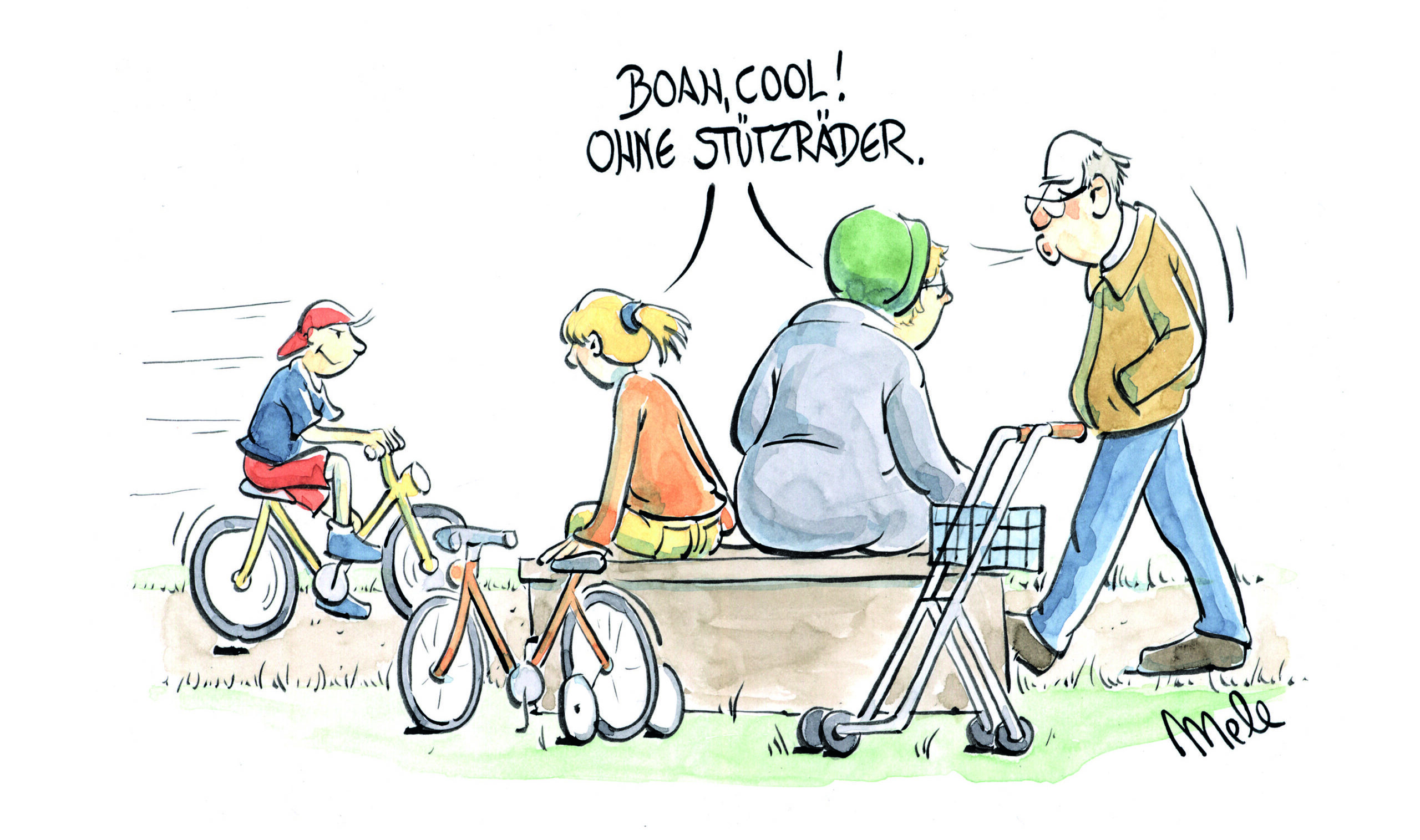

Die sich stetig vergrössernde politische Mehrheit der Alten habe, so Demeny, kein Interesse daran, das Pensionierungsalter zu erhöhen oder die Leistungen der Altersversicherungen zu kürzen. Deshalb bedürfe es eines Korrektivs, um der beruflich aktiven und jungen Generation politisch wieder mehr Gewicht zu verleihen. Demeney plädiert deshalb dafür, auch allen Kindern ein Stimm- und Wahlrecht zu geben. Bis zum Alter von 18 Jahren soll dies stellvertretend von ihren Eltern wahrgenommen werden.

Junge Mütter und Väter verfügten also, je nach Anzahl Sprösslinge, über 2, 3 oder mehr Stimmen und würden dafür sorgen, dass die Generationenbeziehungen längerfristig ausbalanciert würden. Der Vorschlag ist – obwohl ein bisschen gewöhnungsbedürftig – originell – und wird immer wieder in renommierten Medien diskutiert. Aber ist er auch praktikabel?

Die Müdigkeit der Alten, die Scham der Jungen

Die Würze von internationalen Kongressen macht ja gerade der Vergleich mit Ländern und Gesellschaften aus, die wir nur wenig kennen. Deren Funktionieren stellt unsere vermeintlichen Wahrheiten und Gemeinplätze immer wieder gewinnbringend in Frage oder gar auf den Kopf.

Ein höchst spannender Beitrag präsentierte beispielsweise Mamadou Ndongo Dimé von der Université de Quebec. In den Gesellschaften West-Afrikas, wie beispielsweise im Senegal, bildet die Solidarität zwischen den Generationen ein zentrales Prinzip der Gesellschaft. Von den erwachsenen Kindern wird erwartet, dass sie sich um ihre alten Eltern kümmern und für deren Unterhalt aufkommen, wenn diese nicht mehr arbeiten können.

Doch manchmal werden solche tief verankerten Prinzipien vom Weltenlauf durcheinandergewirbelt. Als einer der wenigen Forscher untersuchte Dimé wie sich die aktuelle Wirtschaftskrise auf die Mittelschichten Senegals Hauptstadt Dakar auswirkte: er konnte zeigen, dass aufgrund der Wirtschaftskrise auch die gut gebildete junge Generation kaum Arbeit findet, deshalb keine Familie gründen kann und anstatt die Eltern zu unterstützen, immer länger von ihnen abhängig bleibt.

Diese Umkehr des traditionellen Solidaritätsverständnis ist für niemanden einfach: es ermüdet die Elterngeneration, die noch länger und härter arbeiten muss, um ihre Kinder zu unterstützen. Und es beschämt und schwächt die Jüngeren, die ihrer moralischen Verpflichtung zur Unterstützung der Eltern nicht nachzukommen vermögen.

Der zweite Teil des Tagungsberichts erscheint in zwei Wochen an dieser Stelle.

Ein Beitrag von Felix Bühlmann, FORS

Das könnte Sie auch interessieren

Eine Petition fordert eine diskriminierungsfreie Schweiz für jedes Alter

Altersdiskriminierung erhält in der Schweiz noch immer zu wenig Aufmerksamkeit. Mit ihrer aktuellen Petition fordert die VASOS eine diskriminierungsfreie Gesellschaft für alle Generationen und setzt damit ein klares Zeichen. Hans Peter Graf, Gerontologe und Altersaktivist, ordnet im Interview die Petition und die politische Debatte rund um Altersdiskriminierung in der Schweiz ein.

Altersbilder: Widersprüchlich und doch allgegenwärtig

Sture Alte und faule Junge? Prof. Dr. Klaus Rothermund erklärt im Interview, warum sich Altersbilder trotz vieler Widersprüchlichkeiten so hartnäckig halten, welche Rolle gesellschaftliche Nützlichkeitserwartungen und kulturelle Unterscheide dabei spielen und warum wir uns mit diesen Bildern letztlich selbst schaden.

Wissen&Austausch: Durch Vorlesen Generationen verbinden

Zum Auftakt des neuen Online-Austauschformates «Wissen&Austausch: Gemeinsam Generationen verbinden» von Intergeneration berichtete Marc Ciprian der Stiftung Kita Thalwil von seinen Erfahrungen, teilte Einblicke in die Organisation von Generationenbegegnungen und Durchführung von gemeinsamen Vorleseaktionen.