Gibt es den Generationenkonflikt? Ergebnisse aus dem Sozialbericht

Wissenschaft & Generationenforschung

22. November 2012

Beziehungen zwischen den Generationen – Generationenkonflikt?

Der Sozialbericht 2012 analysiert unter anderem die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Generationen. Interessanterweise bestätigen die Messgrössen dabei, dass Jung und Alt ausserhalb der Familie nur wenig Kontakt miteinander haben. Die Jungen und die Alten verabscheuen einander nicht, sie haben auch keine Angst vor einander – der Begriff Generationenkonflikt ist folglich fehl am Platz – aber sie leben in vielerlei Hinsicht in getrennten Sphären. Hier ein paar Beispiele zur Veranschaulichung.

Grundlagen und Datenerhebung

Der im Oktober 2012 erschienene Sozialbericht mit Fokus Generationen beleuchtet die Situation in der Gesellschaft sowie die wichtigsten Veränderungen, die in der Schweiz zu beobachten sind. Die Ausgabe des Sozialberichts, der seit dem Jahr 2000 alle vier Jahre veröffentlicht wird, richtet den Fokus auf die Generationen, insbesondere die Beziehungen zwischen den verschiedenen Generationen, den Generationenkonflikt und das Verhältnis zwischen jungen und alten Bewohnern des Landes. Der Sozialbericht 2012 beruht auf dem Generationenbericht Schweiz, der im Rahmen des „Nationalen Forschungsprogramms 52“ erstellt und ausdrücklich den Beziehungen zwischen den Generationen in der Schweiz sowie ihrer Entwicklung gewidmet wurde. Fortführung und Konsolidierung der wissenschaftlichen Forschung zur genannten Thematik im Rahmen des Sozialberichts 2012 entsprechen einem neuen Wunsch, der für das Interesse nicht nur der Wissenschaft sondern auch der Gesellschaft relevant ist. Zudem besteht ein offensichtlicher Bezug zwischen dem Sozialbericht 2012 und dem „Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen 2012“.

Die Messgrössen des Sozialberichts betreffen die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, wobei die jüngsten Erhebungen sich auf 2010 beziehen. Die Berechnungen basieren auf verschiedenen Umfragen und Datenbanken auf gesamtschweizerischer und europäischer Ebene (Eurostat, Bundesamt für Statistik, ländervergleichende Erhebungen wie der European Social Survey (ESS) usw. ). Sie widerspiegeln Veränderungen in der Schweizer Gesellschaft, einerseits mit Bezug auf die Einzelpersonen (Lebensbedingungen, Verhaltensweisen), andererseits auf die Gesellschaft als Ganzes (Veränderungen im Bereich der Institutionen oder der gesellschaftlichen Strukturen). Schliesslich werden die Situation und die Entwicklung der Schweizer Gesellschaft in den europäischen Kontext gesetzt.

Die Resultate

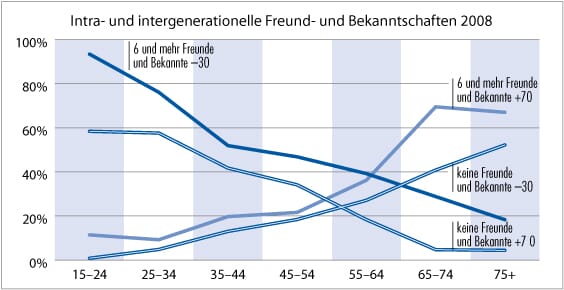

Am Arbeitsplatz sowie bei freiwilligen Tätigkeiten arbeiten die meisten Jungen nicht mit Älteren zusammen. Je älter die Menschen sind, umso weniger nehmen sie, beruflich oder gesellschaftlich, Kontakt mit jungen Leuten auf. Auch freundschaftliche Beziehungen konzentrieren sich generell auf Personen, die der gleichen Gesellschaftsschicht und oft auch mehr oder weniger der gleichen Altersgruppe angehören. Zwar gibt es freundschaftliche Beziehungen zwischen jüngeren und älteren Personen, aber sie sind in der Minderzahl. So bestätigen 60% der Befragten unter 35 Jahren, dass sie weder Freunde noch Bekannte haben, die über 70 Jahre alt sind. Insgesamt haben junge Leute einen Freundeskreis, in der praktisch alle Personen mehr oder weniger gleich alt sind. Menschen mittleren Alters tendieren eher „nach unten“ als „nach oben“, d.h. sie bevorzugen Freundschaften mit jüngeren und eher nicht mit älteren Personen. Im Alter betreffen die meisten freundschaftlichen Beziehungen Personen, die der gleichen Altersgruppe angehören.

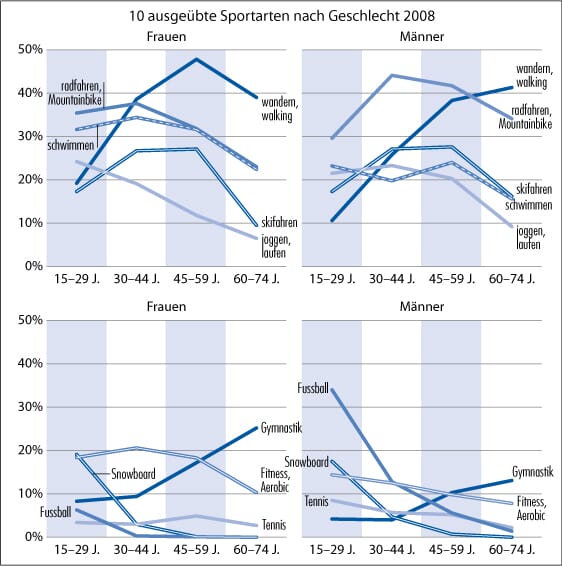

Im Bereich der kulturellen Aktivitäten, beim Sport und in der Freizeit unterhalten jüngere und ältere Generationen ebenfalls nur spärliche Kontakte. Man kann sich gut vorstellen, dass die Sportmöglichkeiten je nach Alter nicht die gleichen sind. Fussball spielen, Joggen, Walking oder Snowboarden sind somit Sportarten, die vorwiegend bei den Jungen gut ankommen. Wandern und Gymnastik richten sich eher an Senioren – und sind zwei Formen körperlicher Betätigung, die Senioren empfohlen und, im Sinne der Gesundheitsförderung, auch gezielt für sie organisiert werden.

Was kulturelle Aktivitäten betrifft, z. B. Musik hören oder Freizeitbeschäftigungen wie Reisen, so haben die Generationen gegensätzliche Interessen und Einstellungen. Vergleicht man aber die Reiseziele nach Altersklassen, so stellt man erst ab Alter 70 einen Rückgang fest. Die «jungen Alten» reisen heute mehr als früher und der «reisende Senior» ist zum Archetyp für aktives Altern geworden. Die Jungen ihrerseits verbringen zunehmend ihre Ferien in aussereuropäischen Ländern. Die Unterschiede zwischen den Generationen treten umso klarer hervor, als man sich auf die jeweiligen Vorlieben in Bezug auf die Ferienform und die Art der Unterkunft konzentriert. So bevorzugen junge Leute generell Ferien am Meer oder in Wintersportorten und wählen dabei eher informelle Unterkunftsformen (kostengünstige Hotels, Unterkunft bei Verwandten, auf dem Campingplatz oder bei Freunden). Mit zunehmendem Alter entscheidet man sich eher für eine Ferienwohnung oder ein Hotel.

Was kulturelle Aktivitäten betrifft, z. B. Musik hören oder Freizeitbeschäftigungen wie Reisen, so haben die Generationen gegensätzliche Interessen und Einstellungen. Vergleicht man aber die Reiseziele nach Altersklassen, so stellt man erst ab Alter 70 einen Rückgang fest. Die «jungen Alten» reisen heute mehr als früher und der «reisende Senior» ist zum Archetyp für aktives Altern geworden. Die Jungen ihrerseits verbringen zunehmend ihre Ferien in aussereuropäischen Ländern. Die Unterschiede zwischen den Generationen treten umso klarer hervor, als man sich auf die jeweiligen Vorlieben in Bezug auf die Ferienform und die Art der Unterkunft konzentriert. So bevorzugen junge Leute generell Ferien am Meer oder in Wintersportorten und wählen dabei eher informelle Unterkunftsformen (kostengünstige Hotels, Unterkunft bei Verwandten, auf dem Campingplatz oder bei Freunden). Mit zunehmendem Alter entscheidet man sich eher für eine Ferienwohnung oder ein Hotel.

Beobachtet man die Generationenbeziehungen bei den beruflichen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten, so stellt man fest, dass Jung und Alt – ausser im Familienkreis – nur wenig oder gar keinen Kontakt zueinander pflegen. Folglich haben sie auch kaum Gelegenheit sich zu begegnen oder sich zu begleiten. Das Phänomen der demographischen Alterung unserer Gesellschaft besteht und wird sich verstärken – einerseits erhalten die Älteren mehr Gewicht, denn die Geburtenrate stagniert oder nimmt ab, so dass die Jungen zahlenmässig weniger werden, andererseits nimmt die Lebenserwartung zu, so dass die Zahl älterer Leute ansteigt; dieses Phänomen dürfte die Unterschiede zwischen den Generationen künftig weiter ausbauen. Die verschiedenen Generationen werden aber nicht länger getrennt voneinander oder neben einander her leben können, ohne sich um einander zu kümmern. Die von der demographischen Entwicklung beeinflusste, neue Konfiguration wird neue Generationenbeziehungen hervorbringen, die es zu entwickeln gilt. Sie wird auch mit neuen Fragen einhergehen, insbesondere die der Solidarität zwischen den Generationen – innerhalb und ausserhalb der Familie. Diese Frage wird demnächst zum Thema hier im Blog.

Ein Blogbeitrag von Celine Schmid Botkine

Literatur:

- Bühlmann, Felix, Céline Schmid Botkine, Peter Farago, François Höpflinger, Dominique Joye, René Levy, Pasqualina Perrig-Chiello und Christian Suter (2012), Sozialbericht 2012: Fokus Generationen. Zürich: Seismo, 332 Seiten.

Quellen Statistiken:

- Sozialbericht 2012, Indikator ” Intra- und intergenerationelle Kontakte”

- Sozialbericht 2012, Indikator “Ausgeübte Sportarten”

Das könnte Sie auch interessieren

Altersbilder: Widersprüchlich und doch allgegenwärtig

Sture Alte und faule Junge? Prof. Dr. Klaus Rothermund erklärt im Interview, warum sich Altersbilder trotz vieler Widersprüchlichkeiten so hartnäckig halten, welche Rolle gesellschaftliche Nützlichkeitserwartungen und kulturelle Unterscheide dabei spielen und warum wir uns mit diesen Bildern letztlich selbst schaden.

Wissen&Austausch: Durch Vorlesen Generationen verbinden

Zum Auftakt des neuen Online-Austauschformates «Wissen&Austausch: Gemeinsam Generationen verbinden» von Intergeneration berichtete Marc Ciprian der Stiftung Kita Thalwil von seinen Erfahrungen, teilte Einblicke in die Organisation von Generationenbegegnungen und Durchführung von gemeinsamen Vorleseaktionen.

Generationenwohnen - organisierte Nachbarschaften des Miteinanders

Generationenwohnen ist in aller Munde. Doch was zeichnet diese Wohnform aus? Das im Blog vorgestellte Forschungsprojekt «Generationenwohnen in langfristiger Perspektive» geht dieser Frage nach, beleuchtet die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren und zeigt, wie durch kontinuierliches Engagement lebendige Nachbarschaften des Miteinanders entstehen und langfristig bestehen bleiben.